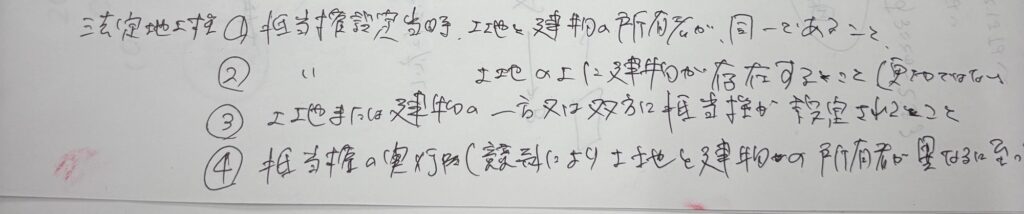

法定地上権

1.抵当権設定当時、土地と建物の所有者が同一であること。

2.抵当権設定当時、土地の上に建物が存在すること。

3.土地または建物の一方または双方に抵当権が設定されること。

4.抵当権の実行(競売)により土地と建物の所有者が異なるに至ったこと。

民法総則

(1)

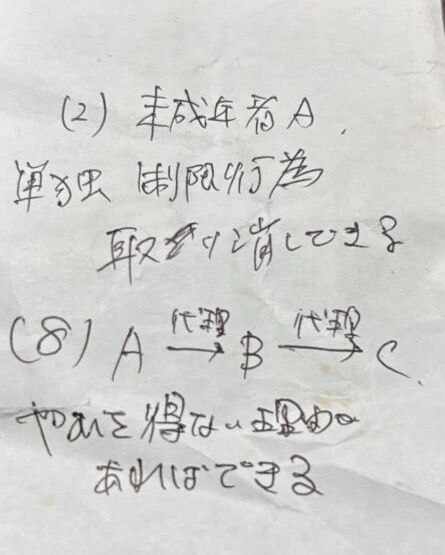

A所有の甲土地についてのAB間の売買契約が、Aが意思能力がない間になされたものである場合、Aは、意思能力を回復して売買契約を追認するまでは、いつでも売買契約を取り消すことができ、追認を拒絶すればその時点から売買契約は無効となる。

×

法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効である(民法3条の2)。したがって、Aは、本問の売買契約を取り消すことはできない。そもそも「無効」である行為は、取り消すことができない点に注意しよう。

(8)

裁判上の請求をした場合、裁判が終了するまでの間は時効が完成しないが、訴えを取り下げて権利が確定することなくその裁判が終了した場合には、その裁判が終了した時から新たに時効の進行が始まる。

×

裁判上の請求があった場合には、裁判が終了するまでの間は時効は完成しないが(民法147条1項1号)、その後の取扱いは、裁判の終了原因によって異なる。

①確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したとき

裁判が終了した時から新たにその進行を始める(同条2項:時効の更新)。

②訴えの取下げなどのような確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその裁判が終了したとき

裁判の終了の時から6か月を経過するまで時効の完成が猶予されるだけであり、時効は更新されない(同条1項かっこ書)。

(16)

Aが有するB所有の甲土地を建物所有目的ではなく利用するための権原が地上権である場合には、Aは地上権を目的とする抵当権を設定することができるが、賃借権である場合には抵当権を設定することはできない。

×

抵当権の目的とすることができるのは、所有権、地上権及び永小作権である(民法369条1項、2項)。したがって、本問事例のAは地上権を目的とする抵当権を設定することができるが、賃借権を目的とする抵当権を設定することはできない。

(22)

Aが、Bに建物を売却した場合において、Bが代金を支払った後Aが引渡しをしないうちに、Aの過失で建物が焼失した場合、Bは、Aに対して当該土地の引渡しを催告することなく、契約を解除して、代金の返還、その利息の支払い、引渡し不能による損害賠償の請求をすることができる。

〇

本問事例では、引渡し前の建物の焼失により、債務の全部の履行が不能になっているから、債権者Bは、催告をすることなく、契約を解除することができる(民法542条1項1号)。

また、解除に伴う原状回復として、代金の返還及び利息の支払いを請求することができ(同法545条1項、2項)、さらに損害賠償の請求をすることもできる(同条4項)。

(24)

Aは、その所有する甲土地をBに売却する契約を締結し、代金の1/2の支払いと引換えに所有権移転登記手続と引渡しを行ったが、Bが残代金を支払わないので、Aは適法に甲土地の売買契約を解除した。この場合、Aの解除前に、BがCに甲土地を売却し、BからCに対する所有権移転登記がなされていても、BのAに対する残代金債務につき不履行があることをCが知っていたときは、Aは解除に基づく甲土地の所有権をCに対して主張できる。

×

当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負うが、第三者の権利を害することはできない(民法545条1項)。この規定は、解除の遡及効により害される第三者を保護するための規定であるから、第三者が解除の前に登場したときに適用される。ただし、第三者の善意・悪意が問題とされない代わりに、第三者が保護されるためには解除権者よりも先に登記を備える必要がある(最判昭33.6.14)。本問事例では、Aの解除前に、BがCに甲土地を売却し、BからCに対する所有権移転登記がなされているから、Cが残代金債務の不履行につき悪意であっても、Aは解除に基づく甲土地の所有権をCに対抗できない。

(32)

Aは、Bの所有地を賃借して、建物を建てその登記をしている。Bがその土地をCに譲渡する場合、賃貸人の義務の移転を伴うから、Bは、その譲渡についてAの承諾を必要とする。

×

賃貸された不動産が譲渡された場合、賃借人が民法、借地借家法その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えていれば、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転する(民法605条の2第1項)。したがって、本問のBは、Aの承諾を得る必要はない。

民法(担保物権)

(1)

Aが、A所有の甲建物にBから借り入れた3,000万円の担保として抵当権を設定したが、火災によって焼失してしまった。甲建物に火災保険が付されていたとき、Bは、甲建物の抵当権に基づき、当然に火災保険契約に基づく損害保険金を請求することができる。

答え:×

抵当権者は、抵当権の目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても行使することができるが、払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない(民法372条が準用する同法304条1項:物上代位)。当然に火災保険契約に基づく損害保険金に物上代位できるわけではない。

(2)

甲建物の賃借人であったAは、賃貸人であったBに対して賃借中支出した費用の償還を請求するために、賃借中と同一の態様で甲建物を占有・使用することができる。

答え:○

建物の従前の賃借人が、賃借中支出した費用の償還を請求するためその建物につき留置権を行使した場合には、賃借中と同一の態様をもって建物の占有・使用を継続することは、特段の事情のない限り、留置権に基づく適法な行為と解すべきである(最判昭47.3.30)。したがって、本問のAは、留置権に基づき甲建物の占有・使用を継続することができる。

(3)

動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができないから、質権成立後、動産質権者が目的物を設定者に任意に返還したときは、質権は消滅する。

答え:×

質権成立後、目的物を設定者に任意に返還した場合であっても、その質権を第三者に対抗できないだけで、質権が消滅することはない(大判大5.12.25)。質権の対抗要件と効力が消滅するかどうかは別の問題である。

(5)

Aが有するB所有の甲土地を建物所有目的ではなく利用するための権原が地上権である場合には、Aは地上権を目的とする抵当権を設定することができるが、賃借権である場合には抵当権を設定することはできない。

答え:○

抵当権の目的とすることができるのは、所有権、地上権及び永小作権である(民法369条1項、2項)。したがって、本問事例のAは地上権を目的とする抵当権を設定することができるが、賃借権を目的とする抵当権を設定することはできない。

(6)

Aが賃借している甲土地上にある乙建物が抵当権の目的となっているとき、甲土地の賃借権には、抵当権の効力は及ばない。

答え:×

土地賃借人が賃借土地上に所有する建物について抵当権を設定した場合には、原則として、抵当権の効力は土地の賃借権に及ぶ(最判昭40.5.4)。したがって、本問では、乙建物に設定された抵当権の効力は、敷地である甲土地の賃借権に及ぶ。

(7)

Aが、Bに対して有する金銭債権を担保するために不動産質権の設定を受けた場合、被担保債権の利息のうち、満期となった最後の2年分についてのみ担保されるが、抵当権の設定を受けた場合には、設定行為に別段の定めがない限り、被担保債権の利息は担保されない。

答え:×

不動産質権では、質権者に使用・収益権が認められていることから、不動産質権者はその債権の利息を請求することができない(民法358条)。これに対して、抵当権では、後順位抵当権者を保護するために、抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の2年分についてのみ、その抵当権を行使することができるとされている(同法375条1項)。

(8)

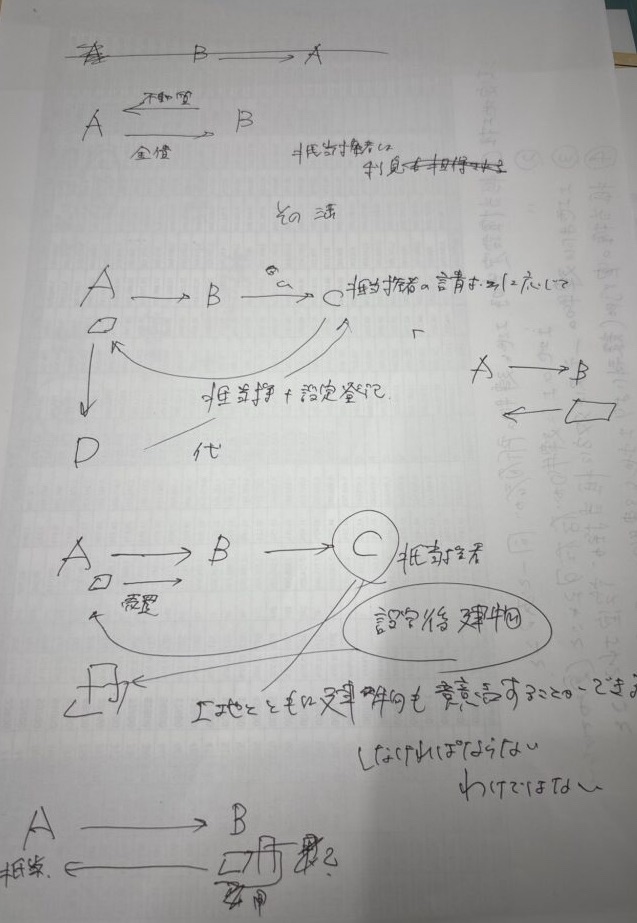

Aが所有する土地にBのCに対する債務を担保するためにCの抵当権が設定され、抵当権設定登記がなされた場合、Aからその土地を買い受けたDが、自ら売買の代価を弁済したときは、Cの抵当権はDのために消滅する。

答え:×

抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者(第三取得者)が、「抵当権者の請求に応じて」その抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する(民法378条:代価弁済)。本問事例の第三取得者Dは、抵当権者Cの請求に応じて代価を弁済したのではなく、自ら代価を弁済しているから、Cの抵当権はDのために消滅しない。

(9)

Aが所有する土地にBのCに対する債務を担保するためにCの抵当権が設定された場合において、BがAから甲土地を買い受けたときは、Bは抵当不動産の第三取得者として、本件抵当権について、Cに対して抵当権消滅請求をすることができない。

答え:○

抵当権消滅請求をすることができるのは、抵当不動産の第三取得者である(民法379条)。本問のBは債務者であり、第三取得者ではないから、抵当権消滅請求ができない(同法380条)。

(11)

Aは、Bに対する金銭債権を担保するために、B所有の更地である甲土地に抵当権の設定を受け、抵当権設定登記をした。その後、Bは甲土地上に自己所有とするために乙建物を築造した。この場合、Bが、甲土地及び乙建物の双方につき、Cのために抵当権を設定して、抵当権設定登記をした後、Aの抵当権が実行されるとき、乙建物のために法定地上権が成立する。

答え:×

法定地上権の成立要件は、次のとおりである(民法388条)。①抵当権設定当時、土地と建物の所有者が同一であること。②抵当権設定当時、土地の上に建物が存在すること(更地ではないこと)。③土地又は建物の一方又は双方に抵当権が設定されること。④抵当権の実行(競売)により土地と建物の所有者が異なるに至ったこと。本問では、Aが抵当権の設定を受けた当時、甲土地は更地であった。したがって、成立要件②を満たさないから、乙建物のための法定地上権は成立しない。

(12)

Aは、Bに対する金銭債権を担保するために、B所有の更地である甲土地に抵当権の設定を受け、抵当権設定登記をした。その後、Bは甲土地上に自己所有とするために乙建物を築造した。この場合、Bが、乙建物築造後、甲土地についてのみ、Cのために抵当権を設定して、抵当権設定登記をした場合、Cの抵当権が実行されるとき、乙建物のために法定地上権が成立する。

答え:×

土地に対する先順位抵当権の設定当時その土地上に建物がなく、後順位抵当権の設定当時は建物が建築されていた場合、後順位抵当権者の申立てにより土地が競売されたときでも、建物のために法定地上権は成立しない(最判昭47.11.2)。

(14)

元本の確定前に根抵当権者から被担保債権の範囲に属する債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができる。

答え:×

元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない(民法398条の7第1項前段)。つまり、元本確定前の根抵当権には随伴性がないということである。

地上権は物権であるから、地上権者は、地上権設定者の承諾がなくても、地上権を譲渡できる。したがって、BはCに対して甲土地の明渡しを請求することはできない。

地役権は、継続的に行使され、「かつ」、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる(民法283条)。

本テスト

(1)

次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。

(判決文)

所有者甲から乙が不動産を買い受け、その登記が未了の間に、丙が当該不動産を甲から二重に買い受け、更に丙から転得者丁が買い受けて登記を完了した場合に、たとい丙が背信的悪意者に当たるとしても、丁は、乙に対する関係で丁自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り、当該不動産の所有権取得をもって乙に対抗することができるものと解するのが相当である。

ただし、 丙が背信的悪意者であるがゆえに登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者に当たらないとされる場合であっても、乙は、丙が登記を経由した権利を乙に対抗することができないことの反面として、登記なくして所有権取得を丙に対抗することができるというにとどまり、甲丙間の売買自体の無効を来すものではなく、したがって、丁は無権利者から当該不動産を買い受けたことにはならないのであって、また、背信的悪意者が正当な利益を有する第三者に当たらないとして民法177条の「第三者」から排除される所以は、第一譲受人の売買等に遅れて不動産を取得し登記を経由した者が登記を経ていない第一譲受人に対してその登記の欠缺を主張することがその取得の経緯等に照らし信義則に反して許されないということにあるのであって、登記を経由した者がこの法理によって「第三者」から排除されるかどうかは、その者と第一譲受人との間で相対的に判断されるべき事柄であるからである。

1.不動産が二重に譲渡され、第二の譲受人が背信的悪意者であるために登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者に当たらないとされるときであっても、売主と第二の譲受人との間の売買契約は有効である。

2.不動産が二重に譲渡された場合において、第二の譲受人が背信的悪意者であるがゆえに登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者に当たらないとされるときであっても、登記を経由していない第一の譲受人が登記なくしてその不動産の所有権の取得を第二の譲受人に対抗することができるのは、第二の譲受人が登記を経由した権利を第一の譲受人に対抗することができないことの反射的な効果に過ぎない。

3.所有者から不動産を買い受けた第一の譲受人の登記が未了の間に、第二の譲受人が当該不動産を二重に買い受け、さらに第二の譲受人から転得者に譲渡され転得者が登記を完了した場合、第二の譲受人が背信的悪意者に当たるとしても、転得者自身が第一の譲受人に対する関係において背信的悪意者と評価されるのでなければ、転得者はその不動産の所有権の取得を第一の譲受人に対抗することができる。

本問は、最判平8.10.29を素材とした問題である。

1 〇 判決文第2段落に、「丙が背信的悪意者であるがゆえに登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者に当たらないとされる場合であっても」「甲丙間の売買自体の無効を来すものではなく」との記述がある。したがって、判決文によれば、第二の譲受人(丙)が背信的悪意者であっても、所有者(売主甲)と第二の譲受人(丙)の間の売買契約自体は有効であることになる。

2 〇 判決文第2段落に、「丙が背信的悪意者であるがゆえに登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者に当たらないとされる場合であっても、乙は、丙が登記を経由した権利を乙に対抗することができないことの反面として、登記なくして所有権取得を丙に対抗することができるというにとどまり」という記述がある。したがって、判決文によれば、第二の譲受人(丙)が背信的悪意者であるために登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者にあたらないとされる場合であっても、登記を経由していない第一の譲受人(乙)が登記なくしてその不動産の所有権の取得を第二の譲受人(丙)に対抗することができるのは、第二の譲受人(丙)が登記を経由した権利を第一の譲受人(乙)に対抗することができないことの反面としての効果(反射的な効果)にとどまることになる。

3 〇 判決文第1段落に、「所有者甲から乙が不動産を買い受け、その登記が未了の間に、丙が当該不動産を甲から二重に買い受け、更に丙から転得者丁が買い受けて登記を完了した場合に、たとい丙が背信×的悪意者に当たるとしても、丁は、乙に対する関係で丁自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り、当該不動産の所有権取得をもって乙に対抗することができる」という記述がある。したがって、判決文によれば、「所有者甲から乙が不動産を買い受け、その登記が未了の間に、第二の譲受人(丙)が当該不動産を甲から二重に買い受け、更に丙から転得者丁が買い受けて登記を完了した場合に、たとい第二の譲受人(丙)が背信的悪意者に当たるとしても、転得者(丁)は、第一譲受人(乙)に対する関係で転得者(丁)自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り、当該不動産の所有権取得をもって第一の譲受人(乙)に対抗することができる」ことになる。

4 × 判決文第2段落の最後に、「背信的悪意者が正当な利益を有する第三者に当たらないとして民法177条の「第三者」から排除されるかどうかは、その者と第一譲受人との間で相対的に判断されるべきである」という記述がある。したがって、判決文によれば、第二の譲受人が背信的悪意者に当たらない場合でも、転得者が背信的悪意者に当たるかどうかは「相対的に判断される」のであるから、転得者自身が背信的悪意者に当たるのであれば、二重譲渡の目的物である不動産の所有権の取得を第一の譲受人に対抗することはできないことになる。

(3)

Aを注文者、Bを請負人として、建物の建築工事の請負契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはいくつあるか。

ア Aは、Bが建物の建築工事を完成しない間であれば、いつでもBに対して損害を賠償して本件契約を解除することができる。

ア 〇 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも請負人に対して損害を賠償して、契約の解除をすることができる(民法641条)。したがって、本問のAは、Bが建物の建築工事を完成しない間であれば、いつでもBに対して損害を賠償して本件契約を解除することができる。

イ Bが引き渡した建物が、種類又は品質に関して本件契約の内容に適合しないとき、Aが建物の引渡しを受けた時から1年以内にその旨をBに通知しなければ、本件契約を解除することができない。

イ × 請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したときであっても、注文者がその「不適合」を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、契約の解除をすることができない。「引渡し」を受けた時から1年以内ではない(同法637条1項)。

ウ Bが引き渡した建物が、Aの与えた指図が不適当であったために種類又は品質に関して本件契約の内容に適合しないものになったにもかかわらず、Bが、Aの指図が不適当であることを知りながら、これをAに告げなかったときは、Aは、Bに対して損害賠償を請求することができる。

ウ 〇 請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したときであっても、その不適合が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合であるときは、注文者は請負人の担保責任を追及することができないのが原則である。しかし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、注文者は、請負人の担保責任を追及することができる(同法636条)。したがって、本問のAは、Bに対して損害賠償を請求することができる。

エ Bが引き渡した建物に重大な瑕疵があるため、これを建て替えざる得ない場合には、Aは、Bに対して、建物の建替え費用に相当する額の損害賠償を請求することができる。

エ 〇 建築請負の仕事の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には、注文者は、請負人に対し、建物の建て替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することができる(最判平14.9.24)。なお、この判例について合格テキストでは記載がないので、この場で確認しておこう。

(4)

AのBに対する売買代金債権(以下この問において「本件債権」という。)が譲渡された場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1.本件債権に譲渡を禁止又は制限する旨の意思表示(以下本問において「譲渡制限の意思表示」という。)がされていた場合、Aから本件債権を譲り受けたCが譲渡制限の意思表示がされていたことを重大な過失により知らなかったときは、Cが本件債権の履行を請求しても、Bは自己の債務の履行を拒むことができる。

2.本件債権に譲渡制限の意思表示がされていた場合、Aから本件債権を譲り受けたCが譲渡禁止の意思表示がされていたことを重大な過失により知らなかったときは、Cが本件債権の支払いを請求しても、Bは、Aが債権譲渡の通知をした時に既に弁済期が到来していたAに対する債権との相殺をもってCに対抗することができる。

3.Aが本件債権をCに譲渡したにもかかわらず、Bに対して通知をしないときは、Cは、Aに代位して自己の名義で有効な譲渡の通知をすることができる。

4.Aは本件債権をCに譲渡したが、Dに対しても本件債権を譲渡し、Cに対する債権譲渡もDに対する債権譲渡も確定日付のある証書でBに通知した場合には、CとDの優劣は、確定日付の先後ではなく、確定日付のある通知がBに到着した日時の先後で決まる。

1 〇 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(譲渡制限の意思表示)をしたときであっても、債権の譲渡は有効である(民法466条2項)。しかし、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができる(同条3項)。

2 〇 当事者が譲渡制限の意思表示をしたときであっても、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる(同法466条3項)。したがって、本問のBは、Cの支払請求に対して相殺をもって対抗することができる。

3 × 債権譲渡の対抗要件である債務者に対する通知は、譲渡人がしなければ対抗要件としての効力を生じない(同法467条1項)。したがって、本問の場合、CがAに代位して譲渡の通知をしても、債権譲渡の対抗要件としての効力は生じない。

4 〇 指名債権が二重に譲渡された場合、譲受人相互の間の優劣は、確定日付のある通知が債務者に到達した日時又は確定日付のある債務者の承諾の日時の先後によって決せられる(最判昭49.3.7)。したがって、本問の場合、CとDの優劣は確定日付のある通知がBに到着した日時の先後によって決せられる。

(5)

不法行為に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1.人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しない場合、時効によって消滅するが、ここにいう損害を知った時とは、被害者が損害の発生を現実に認識した時をいう。

2.被害者が不法行為によって損害を受けると同時に、損害を受けたのと同一の原因によって利益を受けた場合には、必ずその額が加害者の賠償すべき損害額から控除される。

3.被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を与え、第三者に対してその損害を賠償した場合には、被用者は、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、使用者に対して求償することができる。

4.土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じた場合において、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたときは、その工作物の所有者がその損害を賠償しなければならない。

1 〇 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないとき、又は不法行為の時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する(民法724条の2、724条1項)。ここにいう損害を知った時とは、被害者が損害の発生を現実に認識した時をいう(最判平14.1.29)。

2 × 債務不履行や不法行為によって損害を受けた者が、損害を受けたのと同一の原因により利益を受けた場合に、その利益を損害から控除して損害賠償額を定めることを損益相殺という。例えば、生命侵害による損害賠償に際して、死者の逸失利益を計算し、そこから被害者が生存していたならば支出したであろう生活費を控除する場合がこれにあたる。このほか保険金、税などを逸失利益から控除すべきか否かが問題となるが、判例は、家屋焼失による損害につき火災保険契約に基づいて被保険者たる家屋所有者に給付される保険金は、既に払い込んだ保険料の対価たる性質を有し、たまたまその損害について第三者が所有者に対し不法行為又は債務不履行に基づく損害賠償義務を負う場合においても、その損害賠償額の算定に際し、いわゆる損益相殺として控除されるべき利益にはあたらないとしている(最判昭50.1.31)。したがって、不法行為による損害と同一の原因によって利益を受けた場合であっても、必ず利益相当額が損害賠償額から控除されるとはいえない。

3 〇 被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を加え、その損害を被用者が賠償した場合には、被用者は、使用者の事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防又は損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、使用者に対して求償することができる(最判令2.2.28)。この判例は本試験でも出題されているから、必ず押さえておこう。

4 〇 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者が被害者に対してその損害を賠償する責任を負うのが原則であるが、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない(民法717条1項)。この場合の所有者の損害賠償責任は、無過失責任であり、使用者は損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたとしても、免責されることはない。

(6)

Aが所有する甲土地の占有者がAからB、BからCと移った場合のCの取得時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1.Bが平穏・公然・善意・無過失に所有の意思をもって甲土地を7年間占有し、CがBから甲土地の譲渡を受けて3年間占有した場合、甲土地の真の所有者がAであることをCが知っていたとしても、Cは10年の取得時効を主張できる。

2.Cの占有が、BC間の甲土地の賃貸借契約に基づく占有であるときは、Bは甲土地の占有を失うから、Bは甲土地の所有権を時効取得することはできない。

3.Cの甲土地の占有の取得が、Bによる時効の完成前にBから占有を奪ったものであっても、BがCに対して占有回収の訴えを提起して占有を回復した場合には、Cに占有を奪われていた期間もBの取得時効に係る時効期間に算入される。

4.Aから甲土地を譲り受けたBが、Cの甲土地の取得時効完成前に甲土地をDに譲渡し、所有権移転登記を完了した場合であっても、Cは時効による甲土地の所有権取得をDに対抗することができる。

1 〇 占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができ(民法187条1項)、不動産の占有主体に変更があって承継された2個以上の占有が併せて主張された場合には、民法162条2項にいう占有者の善意・無過失は、その主張に係る最初の占有者につきその占有開始の時点において判定すれば足りる(最判昭53.3.6)。したがって、本問の場合、取得時効の主張に係る最初の占有者であるBが善意であるから、Cは自己の占有とBの占有を併せて主張すれば、C自身が悪意であっても10年の取得時効を主張することができる。

2 × 賃借人が、賃貸人の物を占有している場合のように、他人(占有代理人)の所持を通じて本人の占有が生じる場合を代理占有といい、民法は「占有権は、代理人によって取得することができる」として代理占有による本人の占有を認めている(同法181条)。したがって、本問のBには、Cによる代理占有により甲土地の占有が認められるから、甲土地の所有権を時効取得することもできる。

3 〇 占有を奪われた者が、占有回収の訴えを提起して勝訴し、現実にその物の占有を回復した場合には、占有の継続が擬制される(最判昭44.12.2)。したがって、本問のBがCに占有を奪われていた期間も時効期間に算入される。

4 〇 本問のDは、Cによる甲土地の取得時効完成前に同土地を譲り受けた第三者であるから、時効完成前の第三者に当たる。時効完成前の第三者について、判例は、不動産の時効取得者は、取得時効の進行中に原権利者から当該不動産の譲渡を受けその旨の移転登記を経由した者に対しては、登記がなくても、時効による所有権の取得を主張することができるとしている(最判昭41.11.22)。したがって、本問のCは、登記がなくても時効による甲土地の所有権の取得をDに対抗することができる。

(7)

甲建物を所有するAが死亡し、Aの配偶者B及びAの子Cが相続人となる場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1.Bが甲建物の配偶者居住権を、Cが甲建物の所有権をそれぞれ取得する旨の遺産分割協議が成立した場合、遺産分割協議において、Bの配偶者居住権の存続期間が定められなかったときは、Bの配偶者居住権の存続期間は20年となる。

2.Bが甲建物の配偶者居住権を、Cが甲建物の所有権をそれぞれ取得する旨の遺産分割協議が成立した場合、遺産分割協議においてBの配偶者居住権の存続期間が20年と定められていても、存続期間の満了時にBが存命していればBの配偶者居住権は当然に更新される。

3.Bが甲建物の配偶者居住権を、Cが甲建物の所有権をそれぞれ取得する旨の遺産分割協議が成立した場合、Bが高齢のため介護付き老人ホームに入居することとなったために甲建物に居住する必要がなくなったときは、Bは、Cの承諾を得ることなく甲建物をDに賃貸することができる。

4.Bが甲建物の配偶者居住権を、Cが甲建物の所有権をそれぞれ取得する旨の遺産分割協議が成立した場合、CはBに対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。

1 × 配偶者居住権の存続期間は、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときを除き、配偶者の終身の間である(民法1030条)。したがって、遺産分割協議においてBの配偶者居住権の存続期間が定められていない本問の場合、Bの配偶者居住権の存続期間はBの終身の間である。

2 × 遺産分割協議において配偶者居住権の存続期間を定めた場合、その存続期間が満了すれば配偶者居住権は消滅する(同法1036条が準用する同法597条1項)。したがって、本問の場合、配偶者居住権の存続期間である20年が満了したときに、Bの配偶者居住権は消滅し、当然に更新されない。

3 × 配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築若しくは増築をし、又は第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることができない(同法1032条3項)。したがって、本問の場合、Bは、Cの承諾を得なければ甲建物をDに賃貸することはできない。

4 〇 居住建物の所有者は、配偶者居住権を取得した配偶者に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う(同法1031条1項)。したがって、本問のCは、Bに対して配偶者居住権の設定登記を備えさせる義務を負う。

(8)

AがBに対して代理権を授与した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1.Aが、Bに対してAが所有する甲土地を売却する代理権を付与したが、Bが自己の利益を図る目的で、Aの代理人としてAが所有する甲土地をCに売却した場合、Cがその目的を知っていたときは、Bの代理行為は無権代理とみなされる。

2.Bが、Cからも代理権の授与を受け、A及びC双方の代理人として、Aが所有する乙土地の売買契約を締結した場合、Bが締結した乙土地の売買契約は無効である。

3.AがBに授与した代理権が消滅したにもかかわらず、BがAの代理人と称して、Aが所有する丙土地をDに売却した場合、DがBの代理権が消滅した事実を過失なく知らなかったときは、AはDに対して丙土地を引き渡す責任を負う。

4.Aは、Bに対してA所有の丁土地の所有権移転登記のための代理権を授与したにもかかわらず、Bが、Aに無断で丁土地をEに売却した場合、EにBの行為が代理権の範囲内であると信ずべき正当の理由があるときは、AはEに対して丁土地を引き渡す責任を負う。

1 〇 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為(無権代理行為)とみなされる(民法107条:代理権の濫用)。本問の場合、Cは、Bが自己の利益を図る目的であることを知っていたのであるから、Bの代理行為は無権代理行為とみなされる。

2 × 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為を除き、代理権を有しない者がした行為(無権代理行為)とみなされる(同法108条1項:自己契約・双方代理)。したがって、本問のBの代理行為は無権代理行為となるのであって、無効になるわけではない。

3 〇 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対して、第三者が過失によってその事実を知らなかったときを除き、その責任を負う(同法112条1項:代理権消滅後の表見代理)。したがって、DがBの代理権が消滅した事実を過失なく知らなかった本問の場合、AはDに対して丙土地を引き渡す責任を負う。

4 〇 代理権を与えた者は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときは、その責任を負う(同法110条が準用する同法109条1項:権限外の行為の表見代理)。したがって、EにBの行為が代理権の範囲内であると信ずべき正当の理由がある本問の場合、AはEに対して丁土地を引き渡す責任を負う。

(9)

賃貸借に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1.AがBの所有する甲土地を賃借し、建物を建てその登記をしている場合において、Bがその土地をCに譲渡するときは、賃貸人の義務の移転を伴うため、Bは譲渡についてAの承諾を必要とする。

2.Bから甲土地を賃借して建物を所有するAが、その建物をDに譲渡する場合、特別の事情のない限り、Aは、Dに対する敷地の賃借権譲渡についてBの承諾を得る必要がある。

3.AがBの所有する甲土地を賃借して建物を建てその登記をしている場合において、EがBからその土地の譲渡を受けたときは、Eは、所有権移転登記を受けていなくても、Aに対して賃料の支払いを請求することができる。

4.Bから甲土地を賃借して建物を所有するAが、その建物をFに賃貸する場合、特別の事情のない限り、AはFに対する甲土地の転貸について、Bの承諾を得る必要がある。

1 × 民法、借地借家法その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転する(民法605条の2第1項)。本問のAは、賃借地上の建物の登記をしているから、借地借家法の規定による対抗要件を備えている(借地借家法10条1項)。したがって、甲土地の賃貸人たる地位はBからCへの譲渡に伴いCに移転するから、Aの承諾を得る必要はない。

2 〇 賃借地上にある建物の売買契約が締結された場合においては、特別の事情のない限り、売主は、買主に対し、その建物の敷地の賃借権をも譲渡したことになるから、それに伴い、その賃借権譲渡につき賃貸人の承諾を得る義務を負う(最判昭47.3.9)。したがって、本問のAは、Dに対する敷地の賃借権譲渡についてBの承諾を得る必要がある。

3 × 不動産の譲渡に伴う賃貸人たる地位の移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければ、賃借人に対抗することができない(民法605条の2第3項)。したがって、本問のEは、所有権移転登記を受けなければAに賃貸人たる地位を対抗することができず、賃料を請求することもできない。

4 × 土地賃借人が賃借地上に建築した建物を第三者に賃貸しても、賃借人は建物所有のため自ら土地を使用しているに過ぎず、賃借地を第三者に転貸したことにはならない(大判昭8.12.11)。したがって、本問のAは、Fに対する甲土地の転貸について、Bの承諾を得る必要はない。なお、本肢の知識については合格テキストには記述がないので、ここで確認しておこう。

A所有の甲土地にBのCに対する債務を担保するためにCの抵当権(以下この問において本件抵当権という。)が設定され、抵当権設定登記がなされた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1.Aが本件抵当権を設定した後に甲土地に乙建物を築造した場合、Cが本件抵当権の実行として競売を申し立てるときは、Cは甲土地とともに乙建物の競売を申し立てなければならず、その場合、Cは甲土地及び乙建物について優先権を行使することができる。

2.Dが、甲土地についてAと賃貸借契約を締結した上でEに転貸した場合、Cは、DのEに対する転貸賃料債権に当然に物上代位することはできない。

3.Cに対抗することができない賃貸借により甲土地を競売手続の開始前から使用するFは、Gが甲土地を競売により買い受けた時から6か月を経過するまでは、甲土地をGに引き渡すことを要しない。

4.BがAから甲土地を買い受けた場合、Bは抵当不動産の第三取得者として、Cに対して本件抵当権の消滅請求をすることができる。

1 × 抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができ、その場合の優先権は、土地の代価についてのみ行使することができる(民法389条1項:一括競売)。したがって、本問のCは、甲土地とともに乙建物の競売を申し立てることができるだけであり、Cは甲土地とともに乙建物の競売を申し立てなければならないわけではない。また、Cが一括競売を申し立てたとしても、Cの優先権は甲土地の代価についてのみ行使することができるだけであり、乙建物の代価について優先権を行使することはできない。

2 〇 抵当権者は、抵当不動産の賃借人を所有者と同視することを相当とする場合を除き、賃借人が取得する転貸賃料債権について物上代位権を行使することができない(最決平12.4.14)。したがって、本問のCは、DのEに対する転貸賃料債権に当然に物上代位することはできない。

3 × 抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である「建物」を競売手続の開始前から使用又は収益をする者は、その建物の競売における買受人の買受けの時から6か月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない(同法395条1項柱書、1号:抵当建物使用者の引渡しの猶予)。この抵当建物使用者の引渡しの猶予は、あくまでも抵当権の目的が「建物」であるときに認められるものであり、土地を目的とする抵当権については、このような明渡し猶予の制度は設けられていない。したがって、本問のFは、Gに対して甲土地を引き渡さなければならない。

4 × 抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をすることができるが(同法379条)、主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない(同法380条)。本問のBは主たる債務者であるから、抵当権消滅請求をすることはできない。

(10)A所有の甲土地にBのCに対する債務を担保するためにCの抵当権(以下この問において本件抵当権という。)が設定され、抵当権設定登記がなされた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

- 1.Aが本件抵当権を設定した後に甲土地に乙建物を築造した場合、Cが本件抵当権の実行として競売を申し立てるときは、Cは甲土地とともに乙建物の競売を申し立てなければならず、その場合、Cは甲土地及び乙建物について優先権を行使することができる。

- 2.Dが、甲土地についてAと賃貸借契約を締結した上でEに転貸した場合、Cは、DのEに対する転貸賃料債権に当然に物上代位することはできない。

- 3.Cに対抗することができない賃貸借により甲土地を競売手続の開始前から使用するFは、Gが甲土地を競売により買い受けた時から6か月を経過するまでは、甲土地をGに引き渡すことを要しない。

- 4.BがAから甲土地を買い受けた場合、Bは抵当不動産の第三取得者として、Cに対して本件抵当権の消滅請求をすることができる。

正解

1 × 抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができ、その場合の優先権は、土地の代価についてのみ行使することができる(民法389条1項:一括競売)。したがって、本問のCは、甲土地とともに乙建物の競売を申し立てることができるだけであり、Cは甲土地とともに乙建物の競売を申し立てなければならないわけではない。また、Cが一括競売を申し立てたとしても、Cの優先権は甲土地の代価についてのみ行使することができるだけであり、乙建物の代価について優先権を行使することはできない。

2 〇 抵当権者は、抵当不動産の賃借人を所有者と同視することを相当とする場合を除き、賃借人が取得する転貸賃料債権について物上代位権を行使することができない(最決平12.4.14)。したがって、本問のCは、DのEに対する転貸賃料債権に当然に物上代位することはできない。

3 × 抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である「建物」を競売手続の開始前から使用又は収益をする者は、その建物の競売における買受人の買受けの時から6か月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない(同法395条1項柱書、1号:抵当建物使用者の引渡しの猶予)。この抵当建物使用者の引渡しの猶予は、あくまでも抵当権の目的が「建物」であるときに認められるものであり、土地を目的とする抵当権については、このような明渡し猶予の制度は設けられていない。したがって、本問のFは、Gに対して甲土地を引き渡さなければならない。

4 × 抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をすることができるが(同法379条)、主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない(同法380条)。本問のBは主たる債務者であるから、抵当権消滅請求をすることはできない。

(11)建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約(定期借地権及び一時使用目的の借地権となる契約を除く。)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

22

- 1.借地権の存続期間が満了する前に借地上の建物が滅失し、借地権者が新たに建物を築造するに際して、残存期間を超えて存続する建物を築造しない旨を借地権者に特約させた場合、この特約は無効である。

- 2.借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、借地権設定者が遅滞なく異議を述べなければ、建物の存否にかかわらず、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。

- 3.借地権の存続期間中に建物が滅失したままその借地権の存続期間が満了したにもかかわらず、借地権者が土地の使用を継続するときは、借地権設定者が遅滞なく異議を述べなければ、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。

- 4.借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失があった場合において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権は、借地権者の承諾の有無にかかわらず、建物が築造された日から20年間存続する。

正解

1 〇 借地権の存続期間が満了する前に建物が滅失しても、借地権者は残存期間を超えて存続すべき建物を築造することができ(借地借家法7条1項)、これに反する特約で借地権者に不利なものは、無効である(同法9条)。この点について、判例は、借地上の建物が滅失し、借地権者が新たに建物を築造するにあたり、存続期間満了の際における借地の返還を確保する目的をもって、残存期間を超えて存続する建物を築造しない旨を借地権者に特約させた場合、この特約は無効であるとしている(最判昭33.1.23)。

2 × 借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときを除き、「建物がある場合に限り」、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる(同法5条1項:請求による更新)。

3 × 借地権の存続期間が満了した後、借地権者が土地の使用を継続するときは、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときを除き、「建物がある場合に限り」、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる(同条2項:使用継続による更新)。

4 × 借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失があった場合において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造するにつき借地権設定者の承諾がある場合に限り、借地権は、原則として、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から20年間存続する(同法7条1項)。

(12)Aを賃貸人、Bを賃借人とする甲建物の賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。

22

- 1.本件契約の期間を6か月と定めた場合、A及びBは、いつでも解約の申入れをすることができ、本件契約は、解約の申入れの日から3か月を経過することによって終了する。

- 2.本件契約の期間を2年間と定めた場合、Aが期間の満了の1年前から6か月前までの間にBに対して、正当の理由がある更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされ、更新後の期間も2年間となる。

- 3.BはAの承諾を得て甲建物をCに転貸していたが、AがBの賃料不払いを理由として本件契約を解除した場合、BC間の転貸借は、原則として、AがCに対して甲建物の返還を請求したときに終了する。

- 4.本件契約に甲建物の賃貸借が期間満了により終了するときに、BはAの同意を得て付加した造作を買い取るべきことを請求できない旨の特約が付されていた場合、その特約は賃借人に不利な特約であるから無効となる。

正解

1 × 期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされ(借地借家法29条1項)、期間の定めのない賃貸借は、各当事者がいつでも解約の申入れをすることができる(民法617条1項柱書)。この場合、賃貸借は、建物の賃貸人が解約申入れをしたときは解約の申入れの日から6か月、賃借人が解約申入れをしたときは解約申入れの日から3か月を経過することによって終了する(同条項2号、借地借家法27条1項)。したがって、本問の場合、A及びBはいつでも本件契約の解約申入れをすることができるが、Aが解約申入れをしたときは、本件契約は解約申入れから6か月を経過することによって終了する。

2 × 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の1年前から6か月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされるが、その期間は定めがないものとされる(同法26条1項)。したがって、本問の場合、更新後は期間の定めのない賃貸借となる。

3 〇 賃貸借が賃借人の債務不履行を理由とする解除により終了した場合、賃貸人の承諾のある転貸借は、原則として、賃貸人が転借人に対して目的物の返還を請求した時に、転貸人の転借人に対する債務の履行不能により終了する(最判平9.2.25)。したがって、本問の場合、BC間の転貸借は、原則として、AがCに対して甲建物の返還を請求したときに終了する。

4 × 建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができるが(同法33条1項:造作買取請求権)、この造作買取請求を認めない特約は有効である(同法37条参照)。したがって、本問の特約は、有効である。

(13)建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

22

- 1.共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、この区分所有者の定数は、規約で過半数まで減ずることができる。

- 2.区分所有建物の管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。

- 3.管理組合が法人となるためには、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をしなければならない。

- 4.規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によらなければならないから、マンションなどの分譲業者が、分譲に先立って規約を設定することはできない。

正解

1 〇 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するのが原則であるが、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる(区分所有法17条1項)。

2 〇 区分所有建物の管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる(同法27条1項:管理所有)。

3 〇 管理組合は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって法人となる(同法47条1項)。

4 × 最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、共用部分に関する規約を設定することができる(同法32条)。したがって、分譲業者が分譲に先立って規約を設定することも可能である。

(14)不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。

22

- 1.表示に関する登記は、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、登記官が職権ですることができない。

- 2.抵当権及び賃借権は登記をすることができるが、配偶者居住権は登記をすることができない。

- 3.権利に関する登記は、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなくても、登記官が職権ですることができる。

- 4.所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならず、正当な理由がないにもかかわらず申請期間内に相続登記を申請しなかった者には過料が科される。

正解

1 × 表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる(不動産登記法28条)。

2 × 登記は、不動産の表示又は不動産についての次の①~⑩の権利の保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅についてすることができる(同法3条)。

①所有権 ②地上権 ③永小作権 ④地役権 ⑤先取特権 ⑥質権 ⑦抵当権 ⑧賃借権 ⑨配偶者居住権 ⑩採石権

3 × 権利に関する登記は、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければすることができず、登記官が職権ですることはできない(同法16条1項)。

4 〇 権利に関する登記には、申請義務は課されないのが原則であるが、所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、①相続により所有権を取得した者、②相続人に対する遺贈により所有権を取得した者には、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請することが義務付けられている(同法76条の2第1項)。また、③相続登記後の遺産分割によって法定相続分を超える所有権を取得した者にも、当該遺産分割の日から3年以内に所有権の移転の登記を申請することが義務付けられている(同条2項)。これらの登記を申請をすべき義務がある者が、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料が科される(同法164条)。

(15)都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

22

- 1.市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めない。

- 2.特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区である。

- 3.高度利用地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。

- 4.市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、都道府県が定めた都市計画が優先する。

正解

1 〇 市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされている(都市計画法13条1項7号後段)。

2 〇 特別用途地区は、用途地域「内」の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を「補完」して定める地区である(同法9条14項)。用途地域が定められていない土地の区域内に、特別用途地区だけを単独で定めることはできない。

3 × 高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区である(同条19項)。本問の記述は、高度地区に関するものである。

4 〇 市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、都道府県が定めた都市計画が優先するものとされている(同法15条4項)。

(16)都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。ア 準都市計画区域において、事務所の建築を目的とした2,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。イ 市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない。ウ 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者と協議し、その同意を得なければならない。エ 開発行為に同意していない土地の所有者は、当該開発行為に関する工事完了の公告前に、当該開発許可を受けた開発区域内において、その権利の行使として自己の土地に建築物を建築することができる。

22

- 1.一つ

- 2.二つ

- 3.三つ

- 4.四つ

正解

ア × 市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が、それぞれの区域の区分に応じて政令で定める規模未満であるものについては、開発許可を要しない(都市計画法29条1項1号、2項本文、同法施行令19条1項、22条の2:小規模開発の例外)。

①市街化区域:1,000㎡未満

②市街化調整区域:すべて開発許可が必要

③区域区分が定められていない都市計画区域・準都市計画区域:3,000㎡未満

④都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域:10,000㎡(1ha)未満

したがって、本問の準都市計画区域内において2.000㎡の開発行為は、都道府県知事の許可を受けることなく行うことができる。

イ 〇 市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内、都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うものについては、都道府県知事の許可を受けることなく行うことができる(同法29条1項2号、2項1号、同法施行令20条:農林漁業用建築物の例外)。つまり、農林漁業用建築物の例外の適用を受けることができるのは、市街化区域「以外」で行われる開発行為であるということである。本問の開発行為は、市街化区域内において行われるものであるから、農林漁業用建築物の例外は適用されず、原則どおり、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない。

ウ × 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により「設置される」公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければならないが、その同意を得る必要はない(同法32条2項)。協議と同意が必要なのは、開発行為に関係がある公共施設の管理者である(同条1項)。

エ 〇 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了の公告があるまでの間は、次の①~③の場合を除き、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない(同法37条)。

①当該開発行為に関する工事用の仮設建築物又は特定工作物を建築し、又は建設するとき

②都道府県知事が支障がないと認めたとき

③開発行為に同意をしていない者が、その権利の行使として建築物を建築し、又は特定工作物を建設するとき

(17)建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

22

- 1.木造2階建てで、延べ面積150㎡の住宅を新築する場合には、建築確認を受ける必要はない。

- 2.建築主は、用途に供する部分の床面積の合計が300㎡の共同住宅の新築工事をする場合において、その工事が避難施設等に関する工事を含むときは、特定行政庁が安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときであれば、建築主は検査済証の交付を受ける前においても、仮に当該共同住宅を使用することができる。

- 3.高さ31mを超える建築物には、政令で定めるものを除き、非常用の昇降機を設けなければならない。

- 4.延べ面積が1,000㎡を超える建築物であっても、耐火建築であれば、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって区画する必要はない。

正解

1 × 建築主は、2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超える特殊建築物以外の建築物を建築するときは、建築主事等の確認を受けなければならない(建基法6条1項柱書、2号)。したがって、本問の住宅を新築する場合には、建築確認を受けなければならない。

2 〇 本問の用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超える共同住宅は建築確認を要する特殊建築物にあたる(同法6条1項1号、同法別表第1(い)欄)。建築確認を要する特殊建築物又は大規模建築物の工事をする場合、その工事が避難施設等に関する工事を含むときは、検査済証の交付を受けた後でなければ、使用することができないのが原則であるが、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときなどには、建築主は仮に使用することができる(同法7条の6第1項)。したがって、本問の場合、建築主は、検査済証の交付を受ける前であっても、本問の共同住宅を仮に使用することができる。

3 〇 高さ31mを超える建築物には、政令で定めるものを除き、非常用の昇降機を設けなければならない(同法34条2項)。

4 〇 延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画における床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならないのが原則であるが、耐火建築物又は準耐火建築物などは、延べ面積が1,000㎡を超えるときであっても、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって区画する必要はない(同法26条1項)。

(18)建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

02

- 1.建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道路法による道路は、特定行政庁の指定がなくとも建築基準法上の道路とみなされる。

- 2.都市計画により建蔽率の限度が10分の6と定められている準住居地域内の準防火地域内にある耐火建築物で、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物については、建蔽率の限度が10分の8となる。

- 3.建築物の容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるものと、建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値によるものがあるが、前面道路の幅員が12m未満である場合には、当該建築物の容積率は、都市計画において定められた容積率以下でなければならない。

- 4.第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは、12mを超えてはならない。

不正解

1 × 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は建基法68条の9第1項の規定に基づく条例の制定若しくは改正により、建基法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、「特定行政庁の指定したもの」は、建基法上の道路とみなされる(同法42条2項:2項道路)。

2 〇 ①準防火地域内にある耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止性能を有するものとして政令で定める建築物は、都市計画において定められた建蔽率に10分の1を加えた数値が建蔽率の限度となる(同法53条3項1号イ)。また、②街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物は、都市計画において定められた建蔽率に10分の1を加えた数値が建蔽率の限度となる(同条項2号)。さらに、①と②の両方にあたる場合の建蔽率の限度は、都市計画において定められた建蔽率に10分の2を加えた数値となる(同条項柱書)。したがって、本問の建築物の建蔽率の限度は10分の8である。

3 × 建築物の前面道路の幅員が12m未満の場合、当該建築物の容積率は、①都市計画において定められた数値(指定容積率)、及び②前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値の両方を満たすものでなければならない(同法52条1項、2項)。①だけを満たせばよいわけではない。

4 × 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない(同法55条1項)。

(19)宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとし、地方自治法に基づく施行時特例市に係る経過措置については考慮しないものとする。

02

- 1.都道府県知事は、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域であって、宅地造成等に関する工事について規制を行う必要があるものを、宅地造成等工事規制区域として指定することができ、これらの区域に隣接し、又は近接する土地の区域を宅地造成等工事規制区域として指定することもできる。

- 2.宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成又は特定盛土等について、当該宅地造成等工事規制区域の指定後に、開発許可(都市計画法第29条第1項又は第2項の許可をいう。)を受けたときであっても、工事主は、当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。

- 3.都道府県知事は、宅地造成等に関する工事の許可の申請をした者に、許可又は不許可の処分をしたときは文書をもって、その旨を通知しなければならない。

- 4.宅地造成等工事規制区域内の土地で、宅地造成に伴う災害防止のため必要な擁壁等の設置が不完全であり、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれが大きいと認められるものがある場合、都道府県知事は、当該宅地造成等工事規制区域内の土地又は擁壁等の所有者、管理者又は占有者に対して擁壁等の設置若しくは改造等のための工事を行うことを命ずることができるが、不完全な工事を行った者に対して改善命令を発することはできない。

不正解

1 〇 都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積(宅地造成等)に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域、並びにこれらの区域に「隣接」し、又は「近接」する土地の区域(市街地等区域)であって、宅地造成等に関する工事について規制を行う必要があるものを、宅地造成等工事規制区域として指定することができる(盛土規制法10条1項)。

2 × 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成又は特定盛土等について、当該宅地造成等工事規制区域の指定後に都市計画法の開発許可を受けたときは、当該宅地造成又は特定盛土等に関する工事については、宅地造成等工事に関する許可を受けたものとみなされる。したがって、本肢の場合、工事主は、都道府県知事の許可を受けることなく宅地造成等に関する工事を行うことができる。

3 × 都道府県知事は、宅地造成等に関する工事の許可を申請した者に、「許可」の処分をしたときは許可証を交付し、「不許可」の処分をしたときは文書をもってその旨を通知しなければならない(盛土規制法14条2項)。この点も、従来の宅地造成等規制法では文書をもって許可又は不許可の処分を通知しなければならないと規定されていたところ、盛土規制法では許可の処分をしたときは許可証を交付することに改められていることから、要注意ポイントである。

4 × 土地所有者等「以外」の者の宅地造成等に関する不完全な工事その他の行為によって、宅地造成若しくは特定盛土等に伴う災害の発生のおそれが生じたことが明らかであり、その行為をした者(原因行為者)に、擁壁等の設置等の工事の全部又は一部を行わせることが相当であると認められ、かつ、これを行わせることについて当該土地所有者等(所有者、管理者又は占有者)に異議がないときは、都道府県知事は、原因行為者に対して、擁壁等の設置等の工事の全部又は一部を行うことを命ずることができる(同法23条2項)。

(20)土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において、同法第136条の3による大都市等の特例及び条例で定める事務処理の特例は考慮しないものとする。

22

- 1.土地区画整理組合の設立の認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画又は事業基本方針について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの3分の2以上の同意を得なければならない。

- 2.組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員となる。

- 3.仮換地として甲土地が指定された場合においては、従前の宅地である乙土地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、甲土地について、乙土地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができ、乙土地については、使用又は収益することができなくなるが、乙土地の処分をすることはできる。

- 4.換地計画において定められた保留地は、換地処分の公告があった日が終了した時に、施行者が取得する。

正解

1 〇 土地区画整理組合の設立の認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画又は事業基本方針について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの3分の2以上の同意を得なければならない(区画法18条1項前段)。

2 〇 組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とされる(同法25条1項)。

3 〇 仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地又は仮換地について仮に使用し、若しくは収益することができる権利の目的となるべき宅地若しくはその部分について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができ、従前の宅地については、使用又は収益することができないが、処分をすることはできる(同法99条1項)。したがって、本問の場合、乙土地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、甲土地について、乙土地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができ、乙土地については、使用又は収益をすることができなくなるが、乙土地の処分をすることはできる。

4 × 換地計画において定められた保留地は、換地処分の公告があった日の「翌日」において、施行者が取得する(同法104条11項)。

(21)農地に関する次の記述のうち、農地法の規定によれば、誤っているものはどれか。

02

- 1.開墾した原野を、現に農地として耕作している土地は、土地の登記簿上の地目が原野であっても、農地法の適用を受ける農地である。

- 2.農地に抵当権の設定をするときは農地法第3条1項の許可を要しないが、耕作をする目的で抵当権の実行による競売により農地を取得するときには農地法第3条1項の許可を受けなければならない。

- 3.相続により農地を取得するときは、農地法第3条第1項の許可を受けることを要しないが、遺産の分割や相続人への特定遺贈により農地を取得するときは、農地法第3条1項の許可を受ける必要がある。

- 4.農地又は採草放牧地の賃貸借の当事者は、合意による解約が民事調停法による農事調停によって行われる場合など一定の場合を除き、政令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をしてはならない。

不正解

1 〇 農地法上の農地に当たるか否かは、その土地の客観的な現況により判断される。したがって、登記簿上の地目が原野であっても、現に農地として耕作されているのであれば、農地法上の農地に当たる。

2 〇 農地法3条の権利移動とは、有償・無償を問わず、農地の使用・収益権者が変わることである。抵当権者には抵当目的物の使用・収益権はないから、抵当権を設定しただけでは農地使用・収益する者は変わらない。したがって、農地に抵当権を設定するときは農地法3条1項の許可を受ける必要はない。これに対して、耕作をする目的で抵当権の実行による競売によって農地を取得する場合は、農地を使用・収益する者が変わるから、農地法3条1項の許可を受けなければならない。

3 × 農地又は採草放牧地について、所有権などの権利を、相続、遺産分割、包括遺贈、相続人への特定遺贈などにより取得したときは、農地法3条1項の許可は要しないが、権利取得後、遅滞なく、その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない(農地法3条の3、同法施行規則15条5号)。

4 〇 農地又は採草放牧地の賃貸借の当事者は、解約の申入れ、合意による解約又は賃貸借の更新をしない旨の通知が信託事業に係る信託財産につき行われる場合や、合意による解約が民事調停法による農事調停によって行われる場合など一定の場合を除き、政令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をしてはならない(農地法18条1項)。

(22)国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。

02

- 1.個人Bが、個人Aが所有する都市計画区内の3,000㎡の土地に、設定の対価として権利金を授受して賃借権の設定を受ける契約を締結したときは、事後届出をしなければならない。

- 2.個人Aが所有する準都市計画区域内の12,000㎡の土地の所有権を相続により取得した個人Bは、事後届出を行う必要はない。

- 3.個人Aが、市街化区域内において、同一の利用目的をもって、個人Bが所有する1,000㎡の土地、個人Cが所有する500㎡の土地及び個人Dが所有する600㎡の土地を順次買い集める場合、Aは、事後届出をしなければならない。

- 4.都道府県知事は、事後届出があった場合において、その届出をした者に対し、その届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的並びに対価の額について、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な勧告をすることができる。

不正解

1 〇 土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(権利取得者)は、都道府県知事に届け出なければならない。ここにいう土地売買等の契約とは、対価の授受を伴う土地に関する所有権若しくは地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利又はこれらの権利の取得を目的とする権利をいい、権利金などの対価の授受を伴う土地に関する地上権及び賃借権がこれにあたる(国土法23条1項、14条1項、同法施行令5条)。また、市街化区域内においては2,000㎡以上の土地売買等の契約をする場合、事後届出を行う必要がある(同法23条2項)。したがって、本問のBは、事後届出をしなければならない。

2 〇 事後届出をしなければならないのは、土地売買等の「契約」により土地に関する権利の移転又は設定を受けることになる者である(国土法23条1項)。相続による土地に関する権利の取得は、契約による土地に関する権利の取得ではないから、本問のBは、事後届出をする必要はない。

3 〇 権利取得者が、同一の利用目的をもって順次権利を取得する場合、取引される個々の土地の面積は届出対象面積に満たなくても、権利を取得する土地の面積の合計が届出対象面積以上となるとき(いわゆる「買い」の一団)には事後届出が必要である。本問の場合、Bは市街化区域内の合計2,100㎡の土地を買い集めるのであるから、市街化区域内の届出対象面積である2,000㎡以上の土地の所有権を取得することになる。したがって、Bは事後届出をしなければならない。

4 × 都道府県知事は、事後届出があった場合において、その届出をした者に対し、その届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の「利用目的」について、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言を勧告することができるが(同法27条の2)、売買契約等の契約の「対価の額」について勧告をすることはできない。

(23)住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

02

- 1.この軽減措置の適用対象となる家屋は、もっぱら個人の住宅の用に供される床面積50㎡以上のものでなければならない。

- 2.この軽減措置は、一定の要件を満たせばその住宅用家屋の敷地の用に供されている土地の所有権の移転登記についても適用を受けることができる。

- 3.この軽減措置は、相続を原因として取得した住宅用の家屋について受ける所有権の移転登記にも適用される。

- 4.住宅用家屋を取得してから3年後に、その所有権の移転登記を受ける場合、この軽減措置の適用を受けることができる。

不正解

1 〇 住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減措置の適用対象となる家屋は、もっぱら個人の住宅の用に供される床面積50㎡以上のものでなければならない(租税特別措置法73条、同法施行令42条1号、41条1号)。

2 × 住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減措置は、住宅用家屋のみに適用され、敷地の用に供されている土地の所有権の移転登記には適用されない(租税特別措置法73条、同法施行令42条1項)。土地の売買による所有権の移転登記等については、別に税率の軽減措置が設けられている(同法施行令72条1項)。

3 × 住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減措置の適用対象となる登記原因は、売買又は競落に限られる(租税特別措置法73条、同法施行令42条3項)。相続を原因とする家屋の取得には、この軽減措置は適用されない。

4 × 住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減措置の適用を受けるためには、適用対象となる住宅用家屋の取得後1年以内に登記を受けなければならない(租税特別措置法73条)。

(24)固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

02

- 1.令和7年10月に家屋を新築した場合、令和8年度から固定資産税が課される。

- 2.令和7年度中に土地の売買契約が締結され、売主から買主への所有権移転登記がなされた場合、買主が、令和7年度分の固定資産税の固定資産税を納付しなければならない。

- 3.もっぱら人の居住の用に供する家屋の敷地に供されている400㎡の土地に対して課する固定資産税の課税標準は、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とされる。

- 4.固定資産税の納期は、必ず4月、7月、12月及び2月中において、当該市町村の条例で定められる。

不正解

1 〇 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日である(地方税法359条)。つまり、毎年1月1日の時点で固定資産を所有している者に課税されるということであるから、令和7年10月に家屋を新築した場合、翌年度である令和8年度から固定資産税が課税される。

2 × 固定資産税が課される所有者とは、土地又は家屋については、賦課期日である当該年度の初日の属する年の1月1日において、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をいう(同法343条2項)。したがって、本問の場合、令和7年1月1日において登記簿に所有者として登記されている売主が、令和7年度分の固定資産税を納付しなければならない。

3 × もっぱら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地(住宅用地)に対して課する固定資産税の課税標準は、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とされる(同法349条の3の2第1項:住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例)。ただし、住宅用地のうち200㎡以下の部分(小規模住宅用地)については当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の1の額とされる(同条2項)。一律に3分の1の額とされるわけではない。

4 × 固定資産税の納期は、4月、7月、12月及び2月中において、当該市町村の条例で定められるのが原則であるが、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることもできる(同法362条1項)。

(25)地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

22

- 1.標準地が、都市計画区域外から選定されることはあるが、標準地が、国土利用計画法が規定する規制区域から選定されることはない。

- 2.土地に建物その他の定着物がある場合、又は当該土地に関して地上権その他当該土地の使用若しくは収益を制限する権利が存する場合の正常な価格とは、これらの定着物又は権利が存するものとして通常成立すると認められる価格をいう。

- 3.土地収用法によって土地を収用することができる事業を行うために、公示区域内の土地を当該事業の用に供するため取得するときに事業者が定める当該土地の取得価格は、公示価格と同額でなければならない。

- 4.都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格と均衡が保たれた価格で取引を行う義務、すなわち公示価格を規準として取引を行う法的義務を負う。

正解

1 〇 標準地は、公示区域内の土地から選定されるが、公示区域とは、都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域をいう(地価公示法2条1項)。したがって、土地取引が相当程度見込まれる区域であれば、都市計画区域「外」から選定されることもあり得る。一方、標準地が選定される公示区域内からは、国土法の規定により指定された「規制区域」は除外されている(同条項かっこ書)。

2 × 地価公示法にいう正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合における一定の取引において通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に建物その他の定着物がある場合、又は当該土地に関して地上権その他当該土地の使用若しくは収益を制限する権利が存する場合には、これらの定着物又は権利が「存しない」ものとして通常成立すると認められる価格をいう(同法2条2項)。

3 × 土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者は、公示区域内の土地を当該事業の用に供するため取得する場合などにおいて、当該土地の取得価格を定めるときは、公示価格を「規準」としなければならない(=公示価格と比較して、均衡を保たなければならない)のであって、必ずしも公示価格と同額としなければならないわけではない(同法9条)。

4 × 都市及びその周辺の地域等において土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を「指標」として取引を行うよう「努めなければならない」努力義務を負うのであって(同法1条の2)、公示価格を「規準」として取引を行う「法的義務」を負うのではない。

権利に関する登記は、原則として当事者の申請または官庁・公署の嘱託がなければ、登記官が職権で勝手にすることはできません。

不動産登記法16条1項で、この原則が定められています。ただし、表示に関する登記など、例外的に登記官が職権でできる場合もあります。

コメント