宅建業法(免許)

宅建業法は、国、地方公共団体、都市再生機構、地方住宅供給公社など(国、地方公共団体等)には、適用されない(宅建業法78条1項、独立行政法人都市再生機構法42条、地方住宅供給公社法47条)。したがって、都市再生機構は宅建業の免許を受けなくても、その所有する建物の分譲をすることができる。これに対して、国、地方公共団体等の取引の相手方や、国、地方公共団体等が所有する宅地又は建物の取引の媒介又は代理をする者は、原則どおり宅建業の免許を受けなければならない。

(8)

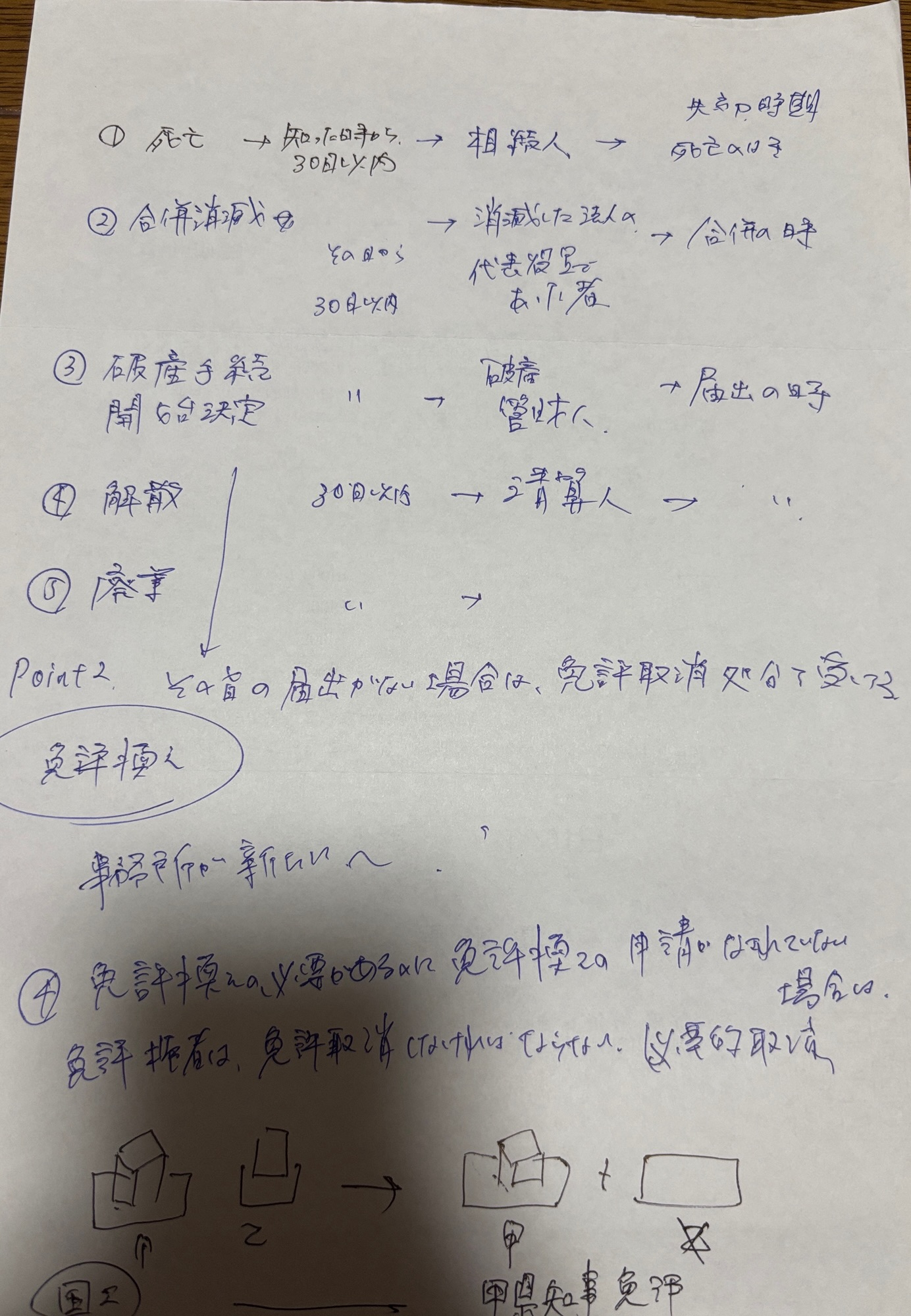

本店及び支店1か所を有する法人Aが、甲県内の本店では建設業のみを営み、乙県内の支店では宅地建物取引業のみを営む場合、Aは乙県知事の免許を受けなければならない。

答え:×

従たる事務所(支店)において宅建業を営んでいれば、主たる事務所(本店)で宅建業を営んでいなくても、主たる事務所(本店)は、事務所にあたる(宅建業法の解釈・運用の考え方第3条1項関係1)。本問事例の場合、乙県内の支店が宅建業を営むのであるから、本店は宅建業を営まなくても事務所にあたる。そうすると、法人Aは、甲県と乙県に事務所を設置して宅建業を営むことになるから、国土交通大臣の免許を受けなければならない。

(9)

宅地建物取引業の免許を受けようとする個人Aが破産手続開始の決定を受けたときは、復権を得てから5年間は再び免許を受けることはできない。

答え:×

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、宅建業の免許を受けることはできないが(宅建業法5条1項1号)、復権を得たときには、直ちに免許を受けることができる。

(10)

個人Aが不正の手段により宅地建物取引業の免許を受けた後、免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過した場合、その間に免許の欠格事由に該当することがなければ、Aは再び免許を受けることができる。

答え:○

不正の手段により宅建業の免許を受けたことにより免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者は、宅建業の免許を受けることはできない(宅建業法5条1項2号、66条1項8号)。本問事例のAは、免許の欠格事由に該当することなく免許を取り消された日から5年を経過しているから、再び宅建業の免許を受けることができる。

宅建業者が、次の3つの事由のいずれかに該当するとして免許を取り消された場合、免許の取消しの日から5年を経過しない限り、免許を受けることができない(宅建業法5条1項2号、66条1項8号)。

①不正の手段により宅建業の免許を受けたとき。

②業務停止処分事由に該当し、情状が特に重いとき。

③業務停止処分に違反したとき。

また、免許を取り消された者が法人である場合においては、当該免許取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であった者も同様に宅建業の免許を受けることはできない。したがって、本問事例のBは、宅建業の免許を受けることはできない。

宅建業を営む法人が、不正の手段により宅建業の免許を取得したことなどを理由とする免許の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から取消処分をする日又は取消処分をしないことを決定する日までの間に、相当の理由がない合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合には、その合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散又は宅建業の廃止の届出の日から5年間は、宅建業の免許を受けることはできない(宅建業法5条1項3号)。

執行猶予は、刑の言渡しはするものの、猶予期間を無事経過したときに、刑の言渡しの効力を消滅させる制度である。したがって、執行猶予期間が満了したときは、刑の言渡しを受けなかったことになるから、執行猶予期間満了の日の翌日から宅建業の免許を受けることができる。

(15)

所得税法の規定に違反したことにより起訴され懲役刑に処せられた者は、判決を不服として控訴中であっても、宅地建物取引業の免許を受けることができない。

答え:×

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は、宅建業の免許を受けることができない(宅建業法5条1項5号)。ここにいう「刑に処せられ」たとは、刑が確定したことをいうから、控訴や上告により裁判が係属中であれば、宅建業の免許の欠格事由とはならない。

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が、免許の申請前5年以内に宅建業に関し不正又は著しく不当な行為をしていたなどの一定の欠格事由に該当するときは、宅建業の免許を受けることができない(宅建業法5条1項11号)。したがって、本問事例のAは、免許を申請する3年前に、法定代理人Bが宅建業に関し著しく不当な行為をしているから、宅建業の免許を受けることができない。

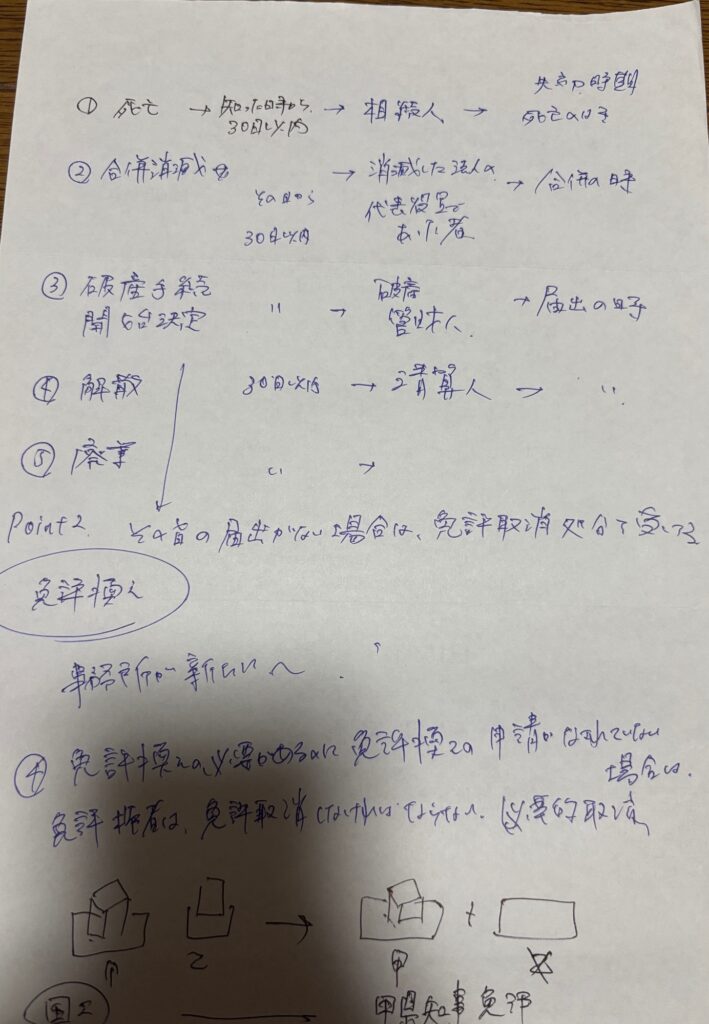

宅建業者は、以下の事項について変更があった場合には、30日以内に、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届出書を提出しなければならない(宅建業法9条1項:変更の届出)。

①商号・名称

②役員・政令使用人の氏名(法人の場合)

その個人・政令使用人の氏名(個人の場合)

③事務所の名称・所在地

④事務所ごとに置かれる専任の宅建士の氏名

宅建業以外に営む兼業の種類は、変更の届出をすべき事項とはされていないから、Bは、兼業として建設業を営む旨をA県知事に届出書を提出する必要はない。

(20)

宅地建物取引業の免許の更新を受けようとする者は、免許の有効期間満了の日の90日前から免許の有効期間満了の日の前日までの間に免許申請書を、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

答え:×

宅建業の免許の更新を受けようとする者は、免許の有効期間満了の日の90日前から「30日前」までの間に免許申請書を、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない(宅建業法施行規則3条)。

業務停止処分の期間中であっても、宅建業の免許の更新を申請することはできる。

都道府県知事の免許を受けた者が、当該都道府県の区域内における事務所を廃止して、他の1の都道府県の区域内に事務所を設置することとなったときは、新たに事務所を設置することとなる都道府県を管轄する知事の免許に免許換えをしなければならない(宅建業法7条1項2号)。この場合、免許換えをした後に免許を受けることとなる都道府県知事に、直接免許換えを申請する。本問事例のXは、A県知事を経由するのではなく、直接B県知事に免許を申請しなければならない。

(24)

A県知事から免許を受けている宅地建物取引業者Xが、新たにB県内にも事務所を有することとなった場合には、Xは、当該事務所において事業を開始してから2週間以内に、A県知事を経由して、国土交通大臣に免許申請書を提出しなければならない。

答え:×

都道府県知事の免許を受けた者が2以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなったときは、国土交通大臣の免許に免許換えをしなければならない(宅建業法7条1項3号)。この場合の免許換えは、主たる事務所を管轄する知事を経由して申請するのではなく、直接国土交通大臣(各地方整備局等)に申請する。都道府県知事経由事務は、令和6年5月25日に廃止されている。

(25)

免許換えにより受けた宅地建物取引業の免許の有効期間は、従前の免許の有効期間が満了する日までである。

答え:×

免許換えは、新たな免許を受け直すことであるから、免許換えにより受けた免許の有効期間は、新たな免許を受けた日から5年間である(宅建業法3条2項)。

(28)

甲県知事の免許を受けた個人である宅地建物取引業者Aが、免許の更新の申請を怠ったために、その有効期間が満了した。この場合、Aは、遅滞なく、甲県知事に免許証を返納しなければならない。

答え:×

宅建業者は、下記のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に免許証を返納しなければならない(宅建業法施行規則4条の4第1項)。

①免許換えにより免許が効力を失ったとき

②免許を取り消されたとき

③亡失した免許証を発見したとき

④廃業等の届出をするとき

したがって、免許の更新を怠ったために有効期間が満了したときには、免許証を返納する必要はないから、本問事例のAは、免許証を返納する必要はない。

宅建業法(宅地建物取引士)

(3)

宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、宅地建物取引士の登録を受けることはできない。

答え:○

宅建業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、宅建士の登録を受けることはできない(宅建業法18条1項1号)。

(5)

甲県知事の登録を受け宅地建物取引業者B社に勤務する宅地建物取引士Aが、B社を退職して、宅地建物取引業者C社に転職したときは、変更の届出をしなければならない。

答え:○

宅建士登録を受けている宅建士は、登録を受けている事項(宅建士登録簿登載事項)に変更があったときは、遅滞なく、変更の登録を申請「しなければならない」(宅建業法20条)。勤務している宅建業者の商号・免許証番号は、宅建士登録簿の登載事項であるから、本問のAは、新たな勤務先であるC社の商号・免許証番号を登録先知事に届け出なければならない。

(6)

甲県知事の登録を受けて宅地建物取引業者A社の甲県内の本店に勤務する宅地建物取引士Bが、転勤によりAの乙県内の事務所に勤務することになったときは、Bは登録の移転を申請しなければならない。

答え:×

宅建士の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときを除き、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることが「できる」(宅建業法19条の2)。登録の移転をするかしないかは任意であり、義務ではない。

(7)

甲県知事の登録を受けて宅地建物取引業者A社の甲県内の事務所に勤務する宅地建物取引士Bが、勤務する事務所はそのままに転居により乙県内に住所を移したときは、Bは乙県知事に登録の移転を申請することができる。

答え:×

登録の移転ができるのは、あくまでも登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときである(宅建業法19条の2)。端的に言えば、転勤の場合は登録の移転を申請できるが、引越しをしただけの場合は登録の移転を申請することはできないということである。したがって、本問事例のBは、登録の移転を申請することはできない。

宅建士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が指定する講習で交付の申請前6か月以内に行われるもの(法定講習)を受講しなければならないのが原則であるが、次の者は、法定講習を受講しなくても、宅建士証の交付申請をすることができる(宅建業法22条の2第2項・5項)。

①宅建士試験に合格した日から1年以内に宅建士証の交付を受けようとする者

②登録の移転申請とともに宅建士証の交付を受けようとする者

宅建士は、事務の禁止の処分を受けたときは、速やかに、宅建士証をその交付を受けた都道府県知事に「提出」しなければならないのであり、返納するのではない。また、宅建士証の返納や提出を怠ると10万円以下の過料を科されることがある。

営業保証金

宅建業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならず、この「届出をした後」でなければ、その事業を開始してはならない(宅建業法25条4項、5項)。営業保証金を供託しただけで、直ちに事業を開始できるのではない。

(2)

甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業の免許を受けた日から3か月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、甲県知事は、営業保証金を供託した旨の届出をすべき旨の催告をしなければならず、Aが、この催告が到達した日から1か月以内にこの催告に係る届出をしないときは、甲県知事は、その免許を取り消さなければならない。

答え:×

免許権者である国土交通大臣又は都道府県知事は、宅建業の免許を受けた日から3か月以内に宅建業者が、営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならない(宅建業法25条6項)。この催告を受けた宅建業者が催告が到達した日から1か月以内にこの催告に係る届出をしないときは、免許権者である国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を取り消すことができる(同条7項:任意的取消)。本問事例の場合、甲県知事はAの免許を取り消すことができるだけであり、取り消さなければならないわけではない。

宅建業者が供託しなければならない営業保証金は、次の額である(宅建業法25条2項、同法施行令2条の4)。

①主たる事務所(本店) 1,000万円

②従たる事務所(支店) 500万円×従たる事務所の数

また、宅建業者は、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券をもって、営業保証金に充てることができるが、その場合の評価額は次のとおりである(同法施行規則15条1項)。

①国債証券 額面金額の100%

②地方債証券又は政府保証債証券 額面金額の90%

③その他の債券 額面金額の80%

Aは、(1,000万円+500万円×2)÷0.9=約2,222万円の地方債証券を供託しなければならない。

※本問については、地方債証券の評価額が90%であるから2,000万円の地方債証券では足りないことだけが分かれば、面倒な計算をする必要はない。

(4)

宅建業者Aが、営業保証金を金銭及び有価証券で供託している場合において、免許換えにより主たる事務所の最寄りの供託所が変更したときは、Aは、遅滞なく、変更前の供託所に対し、変更後の供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。

答え:×

宅建業者は、その主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合において、「金銭のみ」をもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、費用を予納して、営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない(宅建業法29条1項前段)。

これに対して、有価証券又は金銭と有価証券で営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託した上で、従前の供託所から営業保証金を取り戻さなければならない(同項後段、30条)。

したがって、営業保証金を金銭及び有価証券で供託している本問事例では、Aは、保管替えの請求をすることはできない。

宅建業者に該当する者を除く宅建業者と宅建業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、宅建業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する(宅建業法27条1項)。つまり、営業保証金から還付を受けられる債権は、宅建業者との宅建業に関する取引から生じた債権に限られ、本問事例のような家賃収納代行業務から生じた債権や、建築請負代金債権は、営業保証金から還付を受けることはできない。

(6)

甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Aは、営業保証金の還付により、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、Aは、甲県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託し、その旨を供託した日から2週間以内に甲県知事に届け出なければならない。

答え:○

宅建業者は、営業保証金の還付により営業保証金が政令で定める額に不足することとなったときは、免許権者から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない(宅建業法28条1項)。この不足額の供託をした宅建業者は、不足額を供託した旨を供託した日から2週間以内に免許権者に届け出なければならない(同条2項)。

宅建業者は、宅建業保証協会の社員となったことにより保証金を供託することを要しなくなったときは、供託した営業保証金を取り戻すことができ(宅建業法64条の14第1項)、この場合、還付請求権者に対する公告は必要ない。保証協会に加入するのであれば、公告手続を経なくても、還付請求権者に不利益を及ぼすことはないからである。

保証協会

(3)

宅地建物取引業保証協会は、社員が社員の地位を失ったときは、直ちに、その旨を当該社員である宅地建物取引業者の免許権者に報告しなければならない。

答え:○

宅建業保証協会は、①新たに社員が加入し、又は②社員がその地位を失ったときは、直ちに、その旨を当該社員である宅建業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。

宅建業保証協会に加入しようとする宅建業者が納付すべき弁済業務保証金分担金の額は、次の金額の合計額である(宅建業法施行令7条)。

①主たる事務所(本店) 60万円

②従たる事務所(支店) 30万円×支店数

したがって、本問のAが納付すべき弁済業務保証金分担金の額は60万円+30万円×2=120万円であるから、金額は正しい。

しかし、保証協会に加入しようとする宅建業者は、その「加入しようとする日」までに、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならないから(宅建業法64条の9第1項1号)、期日は誤りである。

(6)

宅地建物取引業保証協会の社員である宅地建物取引業者が、新たに事務所を設置する場合、新たに事務所を設置した日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を追加納付しなければならず、この期日までに弁済業務保証金分担金を納付しないときは、保証協会の社員の地位を失う。

答え:○

宅建業保証協会の社員である宅建業者は、弁済業務保証金分担金を納付した後に、新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内に、新たに設置した事務所分に相当する額の弁済業務保証金分担金を当該宅建業保証協会に納付しなければならず(宅建業法64条の9第2項)、この期日までに弁済業務保証金分担金を納付しないときは、保証協会の社員の地位を失う(同条3項)。→これは2週間以内に!

(7)

弁済業務保証金は、宅地建物取引業保証協会が、弁済業務保証金分担金を納付した宅地建物取引業者の主たる事務所の最寄りの供託所に供託する。

答え:×

弁済業務保証金は、宅建業保証協会が、法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所(東京法務局)に供託する(宅建業法64条の7第2項)。

弁済業務保証金は東京法務局。

宅建業保証協会の社員と宅建業に関し取引をした宅建業者は、その宅建業者が保証協会の社員となる前に宅建業に関し取引をしたときであっても、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。この場合、弁済業務保証金から弁済を受けることができるのは、営業保証金の額に相当する額の範囲内である(宅建業法64条の8第1項)。本問事例の場合、Bは、営業保証金の場合と同額、つまり1,000万円+500万円×2=2,000万円を上限として、弁済業務保証金から弁済を受けることができる。

(9)

宅地建物取引業保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者が、還付請求をするときは、その保証協会の認証を受けた後、保証協会に還付請求をしなければならない。

答え:×

宅建業保証協会の社員である宅建業者と宅建業に関し取引をした者が、その有する弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行しようとするときは、弁済業務保証金から弁済を受けることができる額について当該宅建業保証協会の認証を受けなければならない(宅建業法64条の8第2項)。したがって、前段は正しい。しかし、還付請求は弁済業務保証金が供託されている供託所にする。保証協会に対して還付請求するのではない。

宅建業保証協会は、社員である宅建業者が一部の事務所を廃止したときは、公告をすることなく弁済業務保証金を取り戻すことができる(宅建業法64条の11第1項参照)。しかし、弁済業務保証金の取戻しをするのは保証協会であって、宅建業者ではない。弁済業務保証金と弁済業務保証金「分担金」は違う。

(12)

宅地建物取引業者は、宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から2週間以内に、営業保証金を供託しなければならない。

答え:×

宅建業者は、宅建業保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から「1週間」以内に、営業保証金を供託しなければならない(宅建業法64条の15)。

宅建業法(媒介契約)

(1)

宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業者でないBからその所有する宅地及び建物の売却の依頼を受け、Bと他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約を締結した場合、Aは、Bとの合意により、当該媒介契約の有効期間を1か月とすることはできるが、6か月とすることはできない。

答え:○

依頼者が他の宅建業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約(専任媒介契約)の有効期間は、3か月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は、3か月となる(宅建業法34条の2第3項)。したがって、本問事例の場合、AB間の媒介契約の有効期間を1か月とすることはできるが、6か月とすることはできない。

(2)

宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業者でないBとの間で専任媒介契約を締結するときは、Bから申出があれば、当該媒介契約の有効期間について、有効期間満了時に自動的に更新される旨の特約を付すことができる。

答え:×

(専属)専任媒介契約の有効期間は、依頼者の申出により更新することができるが、更新の申出は、有効期間満了の都度行われるべきもので、あらかじめ更新することを約定することは許されない(宅建業法の解釈・運用の考え方第34条の2関係6(3)⑧)。したがって、本問事例の場合、Bからの申出があっても、有効期間満了時に自動的に更新される旨の特約を付すことはできない。

(3)

宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業者でないBとの間で媒介契約を締結した場合において、AB間の媒介契約が専属専任媒介契約であるときは、Aは、Bに対し当該媒介契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければならないが、AB間の媒介契約が一般媒介契約であるときは、Bに対して定期的に報告する義務はない。

答え:○

媒介契約を締結した宅建業者は、依頼者に対し、その媒介契約に係る業務の処理状況を、下記の区分に従って報告しなければならない(宅建業法34条の2第9項)。

①一般媒介契約 定期的に報告する義務はない。

②専任媒介契約 2週間に1回以上

③専属専任媒介契約 1週間に1回以上

(5)

宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業者ではないBとの間で専任媒介契約を締結し、所定の事項を指定流通機構に登録したときは、その登録を証する書面を遅滞なくBに引き渡すとともに、登録に係る宅地又は建物の売買契約が成立したときは、遅滞なく、その旨を当該登録に係る指定流通機構に通知しなければならない。

答え:○

指定流通機構に登録をした宅建業者は、登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならず(宅建業法34条の2第6項)、登録に係る宅地又は建物の売買又は交換の契約が成立したときは、遅滞なく、その旨を当該登録に係る指定流通機構に通知しなければならない(同条7項)。

建業者は、媒介契約書面に記載する当該媒介契約に係る宅地又は建物を売買すべき価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならないが(宅建業法34条の2第2項)、この根拠は必ずしも書面で示す必要はなく、口頭で示してもよい(宅建業法の解釈・運用の考え方第34条の2関係8(1)②)。

宅建業法(広告規制)

(2)

宅地建物取引業者Aは、新築分譲マンションを建築工事の完了前に売却する場合、建築確認(建築基準法第6条第1項の確認をいう。)を受ける前には、当該マンションの売買の広告及び売買契約の締結のいずれもすることはできない。

答え:○

宅建業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都計法の開発許可、建基法の建築確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない(宅建業法33条)。

また、宅建業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都計法の開発許可、建基法の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物につき、自ら当事者として、若しくは当事者を代理してその売買若しくは交換の契約を締結し、又はその売買若しくは交換の媒介をしてはならない(宅建業法36条)。

開発許可:

開発行為とは、建物の建築や特定工作物の建設のために、土地の区画形質を変更する行為を指します。例えば、宅地造成や道路の新設などが該当します。開発行為を行うには、原則として事前に開発許可を受ける必要があります。

建築確認:

建築確認は、建築物が建築基準関係規定に適合しているかを確認する手続きです。建築確認は、開発許可を得た土地で建築行為を行う場合や、開発行為を伴わない建築行為を行う場合に必要です。

順番:

開発行為を伴う場合は、まず開発許可を取得し、その後、開発許可を受けた土地で建築行為を行うために建築確認を申請します。

例外:

開発行為を伴わない建築行為や、一定規模以下の開発行為(市街化区域で1,000㎡未満など)の場合は、開発許可が不要なため、直接建築確認を申請します。

まとめ:

開発許可と建築確認は、開発行為の有無によってどちらを先に行うかが決まります。開発行為がある場合は、開発許可が先、開発行為がない場合は、建築確認が先となります。

(4)

宅地建物取引業者は、宅地の売買に関する広告をするときだけではなく、その広告を見た顧客から注文を受けたときは、その売買契約成立後遅滞なく、取引態様の別を明示する必要がある。

答え:×

宅建業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、取引態様の別を明示しなければならない(宅建業法34 条1項)。また、宅建業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する注文を受けたときは、遅滞なく、その注文をした者に対し、取引態様の別を明らかにしなければならない(同条2項)。注文者(顧客)が取引態様を明示した広告を見て注文した場合でも、「注文後」遅滞なく、取引態様の別を明示しなければならない。売買契約の「成立後」ではない。

宅建業法(重要事項)

(1)

宅地建物取引業者は、その媒介により売買契約が成立したときは、当該契約の各当事者に対して、遅滞なく、重要事項説明書を交付して、宅地建物取引士にその説明をさせなければならない。

答え:×

重要事項説明は「契約が成立するまでの間」に、法定された事項を記載した書面を交付して、宅建士に説明をさせなければならない(宅建業法35条1項)。よって、「売買契約が成立したときは・・・遅滞なく」という点で誤っている。また、重要事項説明は、物件の概要について説明するものなので、売買であれば買主、賃貸であれば借主に行えばよく、「契約の各当事者に対して」という点も誤っている。なお、相手方が宅建業者の場合、説明は不要で書面の交付のみでよい。

(2)

宅地建物取引業者であるA及びBが、共同で宅地の売買の媒介をする場合には、AB共に重要事項の説明をする義務を負う。

答え:○

1つの取引に複数の宅建業者が関与する場合、実際に重要事項説明を行わなかった業者も含めて、取引に関与したすべての宅建業者が重要事項説明義務を負う。

重要事項の説明は、物件を取得したり、借りようとする者に対して物件に関する情報を提供するものである。したがって、物件に関する情報を熟知している売主や貸主に対して、重要事項の説明をする必要はない。

取引の相手方が宅建業者であるときは、宅建士が記名した重要事項説明書を交付すれば足り、説明することを要しない(宅建業法35条6項)。

都計法、建基法その他の法令に基づく制限で契約内容の別に応じて政令で定めるものに関する事項の概要は、重要事項の説明事項であり(宅建業法35条1項2号)、建基法に規定する建蔽率及び容積率に関する制限は、ここにいう「法令に基づく制限で契約内容の別に応じて政令で定めるもの」に含まれる(同法施行令3条1項2号)。したがって、建物の売買の媒介の場合は、重要事項として説明しなければならない。しかし、建物の借主が、賃借建物を建て替えたりすることは考えられないから、建物の借主に建蔽率や容積率の制限を説明する必要はない。

(7)

宅地建物取引業者である売主は、宅地建物取引業者ではない買主に対して、重要事項として代金並びにその支払時期及び方法を説明する必要はない。

答え:○

宅建業者は、代金、交換差金及び借賃「以外」に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的は重要事項として説明しなければならないが(宅建業法35条1項7号)、代金並びにその支払時期及び方法は重要事項として説明する必要はない。

宅建業者は、一棟の区分所有建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人の場合は、その商号又は名称)及び住所(法人の場合は、その主たる事務所の所在地)を重要事項として説明しなければならないが(宅建業法35条1項6項、同法施行規則16条の2第8号)、管理を委託されている者が委託されている業務の内容を説明する必要はない。

(10)

宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引業者であるBに、Aが営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及びその所在地を説明せずに、Bを買主とする売買契約を締結することができる。

答え:○

取引の相手方が宅建業者であるときは、供託所等の説明を要しない(宅建業法35条の2柱書かっこ書)。

宅建業法37条契約書面

37条書面は、宅建士に記名させなければならないが、記名させる宅建士は、専任の宅建士でなくてもよく(宅建業法37条3項)、宅建士に説明させる必要もない。

複数の宅建業者が取引に関与する場合、それぞれの宅建業者に37条書面の作成義務があり、それぞれの宅建士が記名しなければならない。

取引の相手方が宅建業者であっても、37条書面の作成及び交付を省略することはできない。

借賃の額並びにその支払の時期及び方法は37条書面の必要的記載事項であるが(宅建業法37条2項2号)、重要事項説明書の記載事項ではない。重要事項説明書の記載事項とされているのは、借賃「以外」に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的である。

(5)

代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的並びに授受の時期は、重要事項説明書及び37条書面の記載事項である。

答え:×

代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的は、重要事項説明書及び37条書面に共通する記載事項であるが代金、交換差金及び借賃以外に授受される「金銭の授受の時期」は、37条書面だけの記載事項である(宅建業法35条1項7号、37条1項6号、同条2項2号)。

重要事項説明書には、宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令・内閣府令で定めるものを「講ずるかどうか」、及びその措置を講ずる場合におけるその「措置の概要」を記載する(宅建業法35条1項13号)。これに対して、37条書面には、宅地若しくは建物が種類若しくは品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その「内容」を記載する(同法37条1項11号)。

(7)

宅地建物取引業者は、あらかじめ取引の相手方の承諾を得たときに限り、媒介契約書、指定流通機構への登録を証する書面、重要事項説明書、37条書面を電磁的方法により提供することができる。

答え:○

宅建業者が、取引の相手方に対して電磁的方法により提供できる書面は、次のとおりである。

①媒介契約書(宅建業法34条の2第11項)

②指定流通機構への登録を証する書面(同条12項)

③重要事項説明書(同法35条8項、9項)

④37条書面(同法37条4項、5項)

宅建業者が、これらの書面を電磁的方法により提供するときは、あらかじめ取引の相手方の承諾を得る必要がある(同法34条の2第11項、35条8項、37条5項、同法施行令3条の3、3条の4)。

宅地又は建物の売買又は交換の場合、移転登記の申請の時期は37条書面の必要的記載事項である(宅建業法37条1項5号)。よって、移転登記の申請時期についての定めがないときであっても、記載しなければならない。

(11)

宅地建物取引業者は、売買の対象である土地付建物の固定資産税額を日割り計算で定めたときは、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に記載しなければならない。

答え:○

固定資産税を日割り計算する定めは、宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めであるから、37条書面の任意記載事項である(宅建業法37条1項12号)。よって、その定めがあるときは、その内容を記載しなければならない。

(12)

宅地建物取引業者が、その媒介により宅地の貸借の契約を成立させた場合、契約の更新に関する事項を宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に記載しなければならない。

答え:×

契約の更新に関する事項は、37条書面の記載事項ではない(宅建業法37条1項参照)。

(14)

損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがない場合、定めがない旨を宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に記載しなければならない。

答え:×

損害賠償額の予定又は違約金に関する定めは、37条書面の任意的記載事項である(宅建業法37条1項8号)。よって、その定めがあるときは、その内容を記載しなければならない。なお、定めがないときは記載しなくてもよい。

宅建業法(自ら売主制限)

(2)

宅地の売主である宅地建物取引業者Aが、継続的に業務を行うことができる施設を有する宅地建物取引業者の事務所以外の場所において売買契約を締結した場合、宅地建物取引業者ではない買主Bは、宅地建物取引業法第37条の2に規定する事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等により、当該売買契約を解除することができない。

答え:○

以下の①~④の場所などにおいて、宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主は、クーリングオフにより買受けの申込みの撤回や売買契約の解除をすることはできない(宅建業法37条の2第1項、同法施行規則16条の5第1号)。

①宅建業者の事務所

②宅建業者の事務所以外の場所で、継続的に業務を行うことができる施設を有するもの

③宅建業者が一団の宅地建物の分譲を土地に定着する建物内に設けられる案内所を設置して行う案内所

※テント張りの案内所などはあたらない。

④売主である宅建業者が、他の宅建業者に代理又は媒介を依頼した場合の依頼を受けた宅建業者の①~③の場所

本問では、上記②の場所で売買契約が締結されているので、Bは売買契約を解除することができない。

(3)

宅建業者Aが自ら売主となる宅地の売買契約において、宅建業者ではない買主Bが買受けの申込みを喫茶店で行った場合、Bの申出により、Bの勤務先で売買契約を行ったときは、Bは買受けの申込みを撤回することはできない。

答え:×

宅建業者の相手方が、その自宅又は勤務する場所において宅地又は建物の売買契約に関する説明を受ける旨を申し出た場合には、その相手方の自宅又は勤務する場所で、宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主は、クーリングオフによる買受けの申込みの撤回や売買契約の解除をすることはできない(宅建業法37条の2第1項柱書、同法施行規則16条の5第2号)。本問事例のBは、買受けの申込みを喫茶店、つまりクーリングオフできなくなる事務所等以外の場所で行っている以上、売買契約をどこでしたかにかかわらず、クーリングオフにより買受けの申込みを撤回できる。「Bの申出により、Bの勤務先で売買契約を行った」という記述に惑わされないことが本問のポイントである。

(4)

宅地建物取引業者であるAを売主、宅地建物取引業者でないBを買主とする建物の売買契約において、AがBに対し、売買契約の解除ができる旨及びその方法について口頭でのみ説明を行った場合、当該宅地の引渡しを受けていなければ、Bが告知を受けてから何日を経過していても、Bはクーリングオフによる売買契約の解除ができる。

答え:○

買受けの申込みをした者又は買主(申込者等)が、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について、宅建業者から「書面」で告げられた日から起算して8日を経過したときは、クーリングオフによる買受けの申込み及び売買契約の解除をすることはできなくなる(宅建業法37条の2第1項1号、同法施行規則16条の6第3号)。本問事例では、AはBに対して売買契約の解除ができる旨及びその方法について、口頭で説明をしているだけであるから、クーリングオフできる期間は起算されず、Bは告知を受けてから何日を経過していても、クーリングオフによる売買契約の解除をすることができる。

(5)

買受けの申込みをした者又は買主(申込者等)が、売買契約の目的物である宅地又は建物の引渡しを受け、又はその代金の全部を支払ったときは、クーリングオフによる売買契約の解除をすることができない。

答え:×

買受けの申込みをした者又は買主(申込者等)が、売買契約の目的物である宅地又は建物の引渡しを受け、「かつ」その代金の全部を支払ったときは、クーリングオフによる売買契約の解除をすることができない(宅建業法37条の2第1項2号)。引渡し、又は代金の支払のいずれかをしただけであれば、クーリングオフによる売買契約の解除をすることができる。

(8)

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、B所有の造成工事が完了した宅地を宅地建物取引業者ではないCに売却する場合、AがBから当該宅地を取得する予約契約を締結しているときは、Aが予約完結権を行使するまでの間であっても、Aは、Cと売買契約を締結できる。

農地法5条の都道府県知事の許可を条件とする売買契約も、自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結として禁止される「効力の発生が条件に係る契約」に「該当する」(宅建業法の解釈・運用の考え方第33条の2第1号関係2)。したがって、宅建業者は、農地の所有者と農地法5条の許可を条件とする売買契約を締結していても、自ら売主として宅建業者ではない個人とその農地の売買契約を締結することはできない。

(10)

宅地建物取引業者は、手付金等の保全措置を講じれば、自ら売主として宅地の造成又は建築に関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買契約を締結することができる。

答え:○

宅建業者は、手付金等の保全措置が講じられているときを除き、宅地の造成又は建築に関する工事の完了前において行う当該工事に係る自ら売主となる宅地又は建物の売買契約を締結することができない(宅建業法33条の2第2号)。したがって、宅建業者は、手付金等の保全措置を講じれば、宅地の造成又は建築に関する工事の完了前において行う当該工事に係る自ら売主となる宅地又は建物の売買契約を締結することができる。

宅建業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任(契約不適合責任)を追及できる期間を、その目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、民法に規定する契約不適合責任を追及できる期間より買主に不利となる特約をしてはならず(宅建業法40条1項)、これに反する特約は無効となる(同条2項)。そうすると、本問事例の契約不適合責任を追及できる期間を、その目的物の引渡しの日から1年以内とする特約は無効であり、Bは、契約不適合を知った時から1年以内に売主である宅建業者に通知すれば、Aに対して契約不適合責任を追及することができる。

(12)

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅建業者でないBに対し造成工事が完了した宅地を分譲価格5,000万円で分譲しようとする場合、Aは、債務の不履行による契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,000万円とし、別に違約金を500万円とする旨の特約をすることはできず、1,000万円を超える部分が無効となる。

答え:○

宅建業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の10分の2を超えることとなる定めをしてはならず(宅建業法38条1項)、これに反する特約は、代金の額の10分の2を超える部分が無効となる(同条2項)。本問事例の場合、分譲価格が5,000万円であるから、5,000万円×0.2=1,000万円が損害賠償の予定額及び違約金の額の合計額の上限である。したがって、1,000万円を超える部分は無効となる。

宅建業者が、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、その相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付(の全額)を放棄して、当該宅建業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができ(宅建業法39条2項)、これに反する特約で、買主に不利なものは無効である(同条3項)。本問事例の特約は、買主であるBが手付金の「半額」を放棄すれば売買契約を解除できるとしているから、「買主に有利」な特約であるから有効である。したがって、Bは手付金の半額を放棄すれば本問事例の売買契約を解除することができる。

宅建業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない(宅建業法39条1項)。本問事例の場合、分譲価格が5,000万円であるから、Aは、手付金として5,000万円×0.2=1,000万円まで受領することができる。

(15)

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBに対し建築工事が完了する前の建物を分譲価格5,000万円で分譲しようとする場合、手付金等の保全措置として、指定保管機関による保管契約を締結することができる。

答え:×

手付金等の保全措置を講ずる方法として、次の3つの方法がある(宅建業法41条1項、41条の2第1項1号)。

①銀行等の金融機関による連帯保証契約(保証委託契約)

②保険事業者による保証保険契約

③指定保管機関による保管契約(手付金等寄託契約)

これらのうち、工事完了前の建物などの未完成物件については、③指定保管機関による保管契約(手付金等寄託契約)により手付金等の保全措置を講ずることはできない。したがって、本問事例のAは、手付金等の保全措置として、指定保管機関による保管契約を締結することはできない。

宅建業者は、宅地の造成又は建築に関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関して、受領しようとする手付金等の額が、代金の額の100分の5以下(5%以下)であり、かつ、1,000万円以下であるときを除き、手付金等の保全措置を講じてからでなければ、手付金等を受領することはできない(宅建業法41条1項、同法施行令3条の5)。ここにいう「手付金等」とは、代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもって授受される金銭で代金に充当されるものであって、契約の締結の日以後当該宅地又は建物の引渡し前に支払われるものをいう。本問事例の場合、分譲価格5,000万円×5%=250万円を超える額の手付金等を受領する時点で手付金等の保全措置を講ずる必要がある。したがって、Aは、手付金200万円を受け取る時点で手付金等の保全措置を講じる必要はなく、中間金200万円を受け取る時点で手付金等の保全措置を講じなければならない。

宅建業者は、宅地の造成又は建築に関する工事が完了した後において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関して、受領しようとする手付金等の額が、代金の額の10の1以下(10%以下)であり、かつ、1,000万円以下であるときを除き、手付金等の保全措置を講じてからでなければ、手付金等を受領することはできない(宅建業法41条の2第1項、同法施行令3条の5)。ここにいう「手付金等」には、中間金も含まれるから、本問事例の場合、分譲価格5,000万円×10%=500万円を超える額の手付金等を受領する時点で手付金等の保全措置を講ずる必要がある。その場合、Aは、中間金500万円を受け取る時点で手付金等の「全額」について、つまり手付金500万円+中間金500万円=1,000万円全額について保全措置を講じなければならない。

(19)

宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、買主Bと宅地の割賦販売契約を締結する場合、Bが賦払金の支払を40日以上滞納した場合は、Aは、催告をすることなく、契約の解除又は支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することができる旨の特約は無効である。

答え:○

宅建業者は、自ら売主となる宅地又は建物の割賦販売の契約について、賦払金の支払の義務が履行されない場合においては、30日以上の相当の期間を定めてその支払を「書面」で「催告」し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、賦払金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することができず(宅建業法42条1項)、これに反する特約は無効である(同条2項)。

宅建業者は、自ら売主として宅地又は建物の割賦販売を行った場合には、当該宅地又は建物を引き渡すまでに代金の額の10分の3を超える額の金銭の支払を受けていないときには、代金の額の10分の3を超える額の金銭の支払を受けるまで、登記その他引渡し以外の売主の義務を履行しなくてもよい(宅建業法43条1項本文)。したがって、本問事例のAは、宅地の所有権の登記をA名義に留めておくことができる。

宅建業法(業務上の規制)

(9)

本店と複数の支店を設置して宅地建物取引業を営む宅地建物取引業者は、その本店に、本店及びすべての支店ごとの帳簿を備えなければならない。

答え:×

宅建業者は、その「事務所ごと」に、その業務に関する帳簿を備えなければならない(宅建業法49条1項)。本店に、すべての支店の帳簿をまとめて備えることはできない。

(10)

宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に関し取引のあった事業年度ごとに、宅地建物取引業に関する取引のあった年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を帳簿に記載しなければならない。

答え:×

宅建業者は、宅建業に関し「取引のあったつど」、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。つまり、宅建業者は、宅建業に関する取引をするたびに、帳簿に法定された事項を記載しなければならないということである。

宅建業者は、宅建業に関する取引についての帳簿を、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならないのが原則であるが、宅建業者が「自ら売主となる新築住宅に係る帳簿」は「10年間」保存しなければならない(宅建業法施行規則18条3項)。

(12)

宅地建物取引業者が、案内所を設置して20区画の宅地の分譲の契約の締結を行うときは、その案内所に成年である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。

答え:○

宅建業者は、以下の場所(事務所等)ごとに、成年である専任の宅建士を設置しなければならない(宅建業法31条の3第1項、同法施行規則15条の5の2)。

①事務所

②継続的に業務を行うことができる事務所以外の施設

③一団(10区画以上又は10戸以上)の宅地建物の分譲を行う案内所

④他の宅建業者が行う一団(10区画以上又は10戸以上)の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合の案内所

⑤宅建業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場所

※②~⑤は、契約の締結・申込みを受ける場所に限る。

宅建業者は、事務所等について、業務開始の10日前までに、所在地、業務内容、業務を行う期間及び専任の宅建士の氏名を、「免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事」及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない(宅建業法50条2項、同法施行規則19条3項)。

宅建業法(報酬規制)https://takken-success.info/takkengyoho/e-30/

(1)

宅地建物取引業者Aは売主から代理の依頼を受け、宅地建物取引業者Bは買主から媒介の依頼を受けて、代金2,500万円の宅地の売買契約を成立させた場合、Aが売主から受領することができる報酬額の限度額は178万2,000円、Bが買主から受領することができる報酬額の限度額は89万1,000円、A及びBが受領することができる報酬額の限度額の合計は267万3,000円である。なお、A及びBは、消費税課税事業者であるものとする。

答え:×

前提:土地の売買の代金には、消費税は課税されない。したがって、本問事例の場合、宅地の売買代金である2,500万円が、そのまま速算式による報酬額計算の基礎になる。

①Aが売主から受領することができる報酬額の限度額(報酬告示第3)

(2,500万円×3%+6万円)×1.1(消費税上乗せ分)×2(代理は2倍)=178万2,000円

②Bが買主から受領することができる報酬額の限度額(報酬告示第2)

(2,500万円×3%+6万円)×1.1(消費税上乗せ分)=89万1,000円

③A及びBが受領することができる報酬額の限度額(報酬告示第3)

速算式で計算した額の2倍まで=89万1,000円×2=178万2,000円

A及びBが受領することができる報酬額の限度額の合計は267万3,000円ではない。

400万円を超える 取引価格 × 3% + 6万円

200万円を超え400万円以下 取引価格 × 4% + 2万円

200万円以下 取引価格 × 5%

(2)

消費税課税事業者である宅地建物取引業者は、売買に係る代金の額又は交換に係る宅地又は建物の価額が400万円以下の低廉な空家等の売買又は交換の媒介については、当該媒介に要する費用を勘案して、18万円の1.1倍=19万8,000円を超えない範囲内で、売買又は交換の場合の報酬額の限度額を超えて報酬を受けることができる。

答え:×

消費税課税事業者である宅建業者は、報酬額について依頼者に対して説明し合意を得た上で、売買に係る代金の額又は交換に係る宅地又は建物の価額が「800万円」以下の低廉な空家等の売買又は交換の媒介については、当該媒介に要する費用を勘案して、「30万円」の1.1倍=33万円を上限として、売買又は交換の場合の報酬額の限度額を超えて報酬を受けることができる(報酬告示第7、宅建業法の解釈・運用の考え方第46条1項関係1(6)告示第7(低廉な空家等の売買又は交換の媒介における特例))。本問の記述は、改正前の低廉な空き家等の売買又は交換の媒介における特例に関するものである。

(3)

消費税課税事業者である宅地建物取引業者Aが、住宅を消費税等相当額を含まない1か月の借賃10万円で賃貸する契約の媒介をする場合、媒介の依頼を受ける際に依頼者の承諾がなければ、依頼者の一方から受領する報酬は11万円を超えてはならない。

答え:×

居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受領することができる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たってその依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の1か月分の0.5倍に相当する額以内である(報酬告示第4)。本問事例の場合、Aは消費税課税事業者であるから、Aが受領することができる報酬の限度額は、10万円×0.5×1.1=5万5,000円である。

↑消費税分を上乗せ忘れない。

(6)

宅地建物取引業者が、建物の販売に際して、不当に高額な報酬を要求したが、実際には国土交通大臣が定める額を超えない報酬を受け取ったのであれば、宅地建物取引業法には違反しない。

答え:×

宅建業者が、不当に高額の報酬を要求する行為は禁止されている(宅建業法47条2号)。実際に受領していなくても、要求するだけで不当高額報酬の要求の禁止に違反する。

履行確保法

宅建業者に資力確保措置が義務付けられるのは、宅建業者が新築住宅の「売主」となる場合に限られる(履行確保法2条5項、品確法95条1項)。売買の「媒介」をする宅建業者には、資力確保措置を講ずる義務はない。したがって、本問事例のAには、資力確保措置を講ずる義務はない。

住宅販売瑕疵担保保証金として供託すべき額を算出する際の販売新築住宅の合計戸数の算定に当たっては、販売新築住宅のうち、その床面積の合計が55㎡以下のものは、その2戸をもって1戸とカウントされる(履行確保法11条3項、同法施行令6条)。

(3)

住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている宅地建物取引業者Aが、自ら売主として新築住宅を販売する場合、販売する新築住宅を引き渡すまでに、宅地建物取引業者でない買主Bに対して供託所の所在地等について記載した書面の交付及び説明をしなければならない。

答え:×

住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている宅建業者(供託宅建業者)は、自ら売主となる新築住宅の買主に対し、当該新築住宅の「売買契約を締結するまでに」、その住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の所在地その他住宅販売瑕疵担保保証金に関し国土交通省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない(履行確保法15条1項)。販売する新築住宅を「引き渡すまでに」ではない。

新築住宅を引き渡した宅建業者は、基準日(毎年3月31日)ごとに、基準日から3週間以内に、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、宅建業の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない(履行確保法12条1項、3条1項、同法施行規則16条1項)。この届出を怠った宅建業者は、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結できなくなる(同法13条1項)。

営業保証金と分担金https://owners-age.com/star-takken/blog/eigyouhosyoukin/

保証協会に加入しようとする宅建業者は、加入しようとする日までに、弁済業務保証金分担金を金銭で納付しなければなりません(宅建業法64条の9第1項1号)。

「加入の日から2週間以内」では、遅過ぎます。https://e-takken.tv/r01-33/

宅地建物取引業者Aは、新築分譲マンションを建築工事の完了前に売却する場合、建築確認を受ける前には、当該マンションの売買契約を締結することはできません。ただし、広告は可能です。不動産協会が述べています

はい、宅地建物取引業者A(以下、A)が、自ら売主として、造成工事が完了した宅地を宅地建物取引業者ではないCに売却する場合、AがBから当該宅地を取得する予約契約を締結している場合でも、AはCと売買契約を締結できます。ただし、Aが予約完結権を行使するまでの間、当該宅地の所有権はBにあります。

宅地建物取引業者であるA社が、農地の所有者Bと建物の敷地にするために農地法第5条の許可を条件とする売買契約を締結している場合、A社は自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Cと、その農地の売買契約を締結することができます。

宅建業者Aが、自ら売主として宅建業者でないBに造成工事完了済みの宅地を分譲する場合、損害賠償の予定額と違約金の合計が売買代金の2割を超える特約は無効となります。この場合、1,000万円を超える部分は無効となります。

宅地建物取引業者が、案内所を設置して20区画の宅地の分譲の契約の締結を行う場合は、その案内所に成年である専任の宅地建物取引士を置く必要があります。

(1)宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37 条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。ア 宅地建物取引業者は、宅地の売買契約を媒介により成立させたときは、遅滞なく、37条書面に、専任の宅地建物取引士に記名させ、これを交付しなければならない。イ 宅地建物取引業者であるA及びBが、AはCから依頼を受けて媒介により、BはDを代理して共同で建物の売買契約を成立させた。この場合、A及びBの宅地建物取引士が37条書面に記名しなければならない。ウ 宅地建物取引業者Aは、取引の相手方が宅地建物取引業者Bであっても、37条書面の作成及び交付をしなければならない。エ 宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業者ではない売主B及び買主Cから依頼を受けて土地の売買契約を締結した場合、Aは買主であるCに対しては37条書面を交付しなければならないが、売主であるBに対しては37条書面を交付する必要はない。

02

- 1.一つ

- 2.二つ

- 3.三つ

- 4.四つ

不正解

ア × 宅建業者は、37条書面に、宅建士に記名させなければならないが、記名させる宅建士は必ずしも「専任」の宅建士でなくてもよい(宅建業法37条3項)。

イ 〇 複数の宅建業者が取引に関与する場合、それぞれの宅建業者に37条書面の作成義務があり、それぞれの宅建士が記名しなければならない。したがって、本問の場合、A及びB双方の宅建士が記名しなければならない。

ウ 〇 取引の相手方が宅建業者であっても、37条書面の作成及び交付を省略することはできない。したがって、本問のAは、Bに対して37条書面を作成して交付しなければならない。

エ × 宅建業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の「各当事者」に、遅滞なく、37条書面を交付しなければならない(同法37条1項柱書)。したがって、本問のAは、Cだけでなく、Bに対しても37条書面を交付しなければならない。

(2)宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引業者ではないBからB所有の宅地の売却について媒介の依頼を受けた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において「専任媒介契約」とは、他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約をいう。

22

- 1.AがBとの間で締結した媒介契約が専任媒介契約であるときは、Aは、Bとの合意により、当該媒介契約の有効期間を6か月としたときは3か月となる。

- 2.AB間の媒介契約が専属ではない専任媒介契約であるときは、Aは、Bに対し当該媒介契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならない。

- 3.AがBとの間で締結した媒介契約が専任媒介契約であるときは、Bから申出があれば、当該媒介契約の有効期間について、有効期間満了時に自動的に更新される旨の特約を付すことができる。

- 4.AがBとの間で締結した媒介契約が専属ではない専任媒介契約であるときは、Aは、契約の相手方を探索するため、休業日を除く7日以内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他の一定の事項を、指定流通機構に登録しなければならない。

正解

1 〇 専任媒介契約の有効期間は3か月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3か月となる(宅建業法34条の2第3項)。したがって、本問の場合、AB間の媒介契約の有効期間は3か月となる。

2 〇 媒介契約を締結した宅建業者は、依頼者に対し、その媒介契約に係る業務の処理状況を、下記の区分に従って報告しなければならない(同法34条の2第9項)。

①専属専任媒介契約:1週間に1回以上

②専任媒介契約:2週間に1回以上

③一般媒介契約:定期的に報告する義務はない。

したがって、本問のAは、AB間の媒介契約が専属ではない専任媒介契約であるときは、AはBに対し、当該媒介契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならない。

3 × 専任媒介契約の有効期間は、依頼者の申出により更新することができるが、この更新の申出は、有効期間満了の都度行われるべきもので、あらかじめ更新することを約定することは許されない(宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方第34条の2関係6(3)⑧)。したがって、本問の場合、Bからの申出があっても、有効期間満了時に自動的に更新される旨の特約を付すことはできない。

4 〇 宅建業者は、(専属)専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、以下の期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額などの事項を、指定流通機構に登録しなければならない(宅建業法34条の2第5項、同法施行規則15条の10第1項)。

①専任媒介契約:7日以内(休業日を除く)

②専属専任媒介契約:5日以内(休業日を除く)

③一般媒介契約:指定流通機構への登録義務はない。

(3)次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。ア 宅地建物取引業者は、宅地の売買契約を締結するに際して、手付を分割して受領することによって当該売買契約の締結を誘引することができる。イ 宅地建物取引業者は、税務署等の職員から質問検査権の規定に基づき質問を受けたときに、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密について回答することは許されない。ウ 宅地建物取引業者は、宅地の売買の媒介において、当該宅地の周辺環境について買主の判断に重要な影響を及ぼす事実があるときは、その宅地建物取引士に、当該事実について買主に説明させなければならない。エ 宅地建物取引業者が、宅地建物の売買の媒介に際して、「近い将来、近辺に地下鉄の新駅が新設されるので、確実に物件価格が値上がりするから、将来の転売によって確実に利益を得られる」旨の断定的な判断を提供することは禁じられている。

02

- 1.一つ

- 2.二つ

- 3.三つ

- 4.四つ

不正解

ア × 宅建業者は、手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為をしてはならない(宅建業法47条3号)。手付を分割して受領することも、ここにいう「信用の供与」にあたる(宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方第47条3号関係)。したがって、手付を分割して受領することによって当該売買契約の締結を誘引することはできない。

イ × 宅建業者は、正当な理由なく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならないが(同法45条前段:守秘義務)、裁判の証人として証言を求められたとき、税務署等の職員から質問検査権の規定に基づき質問を受けたとき等のように、法律上秘密事項を告げる義務がある場合や相手方の承諾がある場合は、宅建業者に課される守秘義務の例外とされる「正当の理由がある場合」にあたる(宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方第45条関係(1))。

ウ × 宅建業者は、取引条件のうち相手方の判断に重要な影響を及ぼす事項について、宅建業者が故意に事実を告げなかったり、不実のことを告げる行為は禁止されているが(宅建業法47条1号ニ)、このような事実を宅建士に説明させる必要はない。

エ 〇 宅建業者又はその代理人、使用人その他の従業者は、宅建業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅建業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない(同法47条の2第1項)。宅建業に係る契約の締結の勧誘に際し、物件の値上がりが確実であるから将来の転売によって必ず一定の利益が生じるなど将来利益を断定的に提供することはこれにあたる(宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方第47条の2第1項関係)。したがって、本問のような断定的な判断を提供することは許されない。

(4)宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

22

- 1.一団の宅地を区画割りして複数の者に販売する者は、それが1回限りの販売行為として行うときであっても、免許を受けなければならない。

- 2.甲県内に本店及び乙県内に支店1か所を有する法人Aが、本店では建築業のみを営み、支店では宅地建物取引業のみを営む場合、Aは乙県知事の免許を受けなければならない。

- 3.宅地建物取引業者Bが、不正の手段により免許を取得したことを理由とする免許の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から取消処分をする日又は取消処分をしないことを決定する日までの間に、合併及び破産手続の開始以外の理由による解散の届出をした場合、その解散が相当の理由のないものであれば、Bは解散の届出の日から5年間は、免許を受けることはできない。

- 4.横領罪により起訴され懲役刑に処せられた個人Cは、判決を不服として控訴中であれば、宅地建物取引業の免許を受けることができる。

正解

1 〇 宅地建物の取引を「業」として行うとは、宅地若しくは建物の取引を、①不特定多数を相手方として、②反復継続的に行うことをいう(宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方第2条2号関係1(2))。1回限りの販売行為として行われるものであっても、一団の宅地を区画割りして行う宅地の販売などのように、複数の者に対して行われる取引は反復継続的な取引に該当するから、宅建業の免許を受けなければならない。

2 × 従たる事務所(支店)において宅建業を営んでいれば、たとえ主たる事務所(本店)で宅建業を営んでいなくても、主たる事務所(本店)は、事務所にあたる(宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方第3条1項関係1)。本問では、乙県内の支店が宅建業を営んでいる以上、本店は宅建業を営まなくても事務所にあたる。したがって、本問のAは、甲県と乙県に事務所を設置して宅建業を営むことになり、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあたるから「国土交通大臣」の免許を受けなければならない(宅建業法3条1項)。

3 〇 宅建業を営む者が、不正の手段により宅建業の免許を取得したこと等を理由とする免許の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から取消処分をする日又は取消処分をしないことを決定する日までの間に、合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合には、その解散について相当の理由がある場合を除き、解散の届出の日から5年間は、免許を受けることはできない(同法5条1項3号)。したがって、本問のBは、解散の届出の日から5年間は、免許を受けることはできない。

4 〇 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は、宅建業の免許を受けることができない(同法5条1項5号)。ここにいう「刑に処せられ」たとは、刑が確定したことをいうから、控訴や上告により裁判が係属中であれば、宅建業の免許の欠格事由とはならない。したがって、本問のCは、宅建業の免許を受けることができる。

(5)宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。ア Aは、営業保証金を供託したときは、直ちに事業を開始できる。イ Aが、宅地建物取引業の免許をした日から3か月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、甲県知事は、営業保証金を供託した旨の届出をすべき旨の催告をしなければならず、Aが、この催告が到達した日から1か月以内にこの催告に係る届出をしないときは、甲県知事は、その免許を取り消さなければならない。ウ Aが、営業保証金を金銭及び有価証券で供託している場合において、免許換えにより主たる事務所の最寄りの供託所が変更されたときは、Aは、変更後の供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。エ Aに委託している家賃収納代行業務により生じた債権を有するBや、Aから建設工事を請け負った建設業者Cが有する建築請負代金債権は、Aが供託している営業保証金から弁済を受ける権利を有しない。

02

- 1.一つ

- 2.二つ

- 3.三つ

- 4.四つ

不正解

1 × 宅建業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならず、この「届出をした後」でなければ、その事業を開始してはならない(宅建業法25条4項、5項)。したがって、本問のAは、営業保証金を供託しただけで、直ちに事業を開始することはできない。「免許の取得」→「営業保証金の供託」→「供託の届出」→「事業の開始」という流れを確認しておこう。

2 × 免許権者である国土交通大臣又は都道府県知事は、宅建業の免許をした日から3か月以内に、免許を受けた宅建業者が、営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならない(宅建業法25条6項)。この催告を受けた宅建業者が、催告が到達した日から1か月以内にこの催告に係る届出をしないときは、免許権者である国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を取り消すことができる(同条7項:任意的取消)。本問の場合、甲県知事はAの免許を取り消すことができるだけであり、取り消さなければならないわけではない。

3 × 宅建業者は、その主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合において、「金銭のみ」をもって営業保証金を供託しているときは、営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない(同法29条1項前段)。しかし、有価証券又は金銭と有価証券で営業保証金を供託しているときは、保管替えをすることはできず、遅滞なく、営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託した上で、従前の供託所から営業保証金を取り戻さなければならない(同条項後段、30条1項)。したがって、営業保証金を金銭及び有価証券で供託している本問では、Aは、保管替えの請求をすることはできない。

4 〇 宅建業者と宅建業に関し取引をした宅建業者以外の者は、その取引により生じた債権に関し、宅建業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する(同法27条1項)。つまり、営業保証金から還付を受けられる債権は、宅建業者との宅建業に関する取引から生じた債権に限られ、本問のBの家賃収納代行業務から生じた債権や、Cの建築請負代金債権は、営業保証金から還付を受けることはできない。

(6)宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

22

- 1.宅地建物取引業者が行う広告は、実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示であれば、誤認による損害が実際に発生しなくても、誇大広告等の禁止に違反する。

- 2.宅地建物取引業者は、新築分譲マンションを建築工事の完了前に売却する場合、建築確認(建築基準法第6条第1項の確認をいう。)を受ける前には、当該マンションの売買の広告をすることはできない。

- 3.宅地建物取引業者は、宅地の売買に関する広告をするときに取引態様の別を表示すれば、その広告を見た顧客から注文を受けたときに取引態様の別を明示する必要はない。

- 4.宅地建物取引業者が、取引態様の別を明示することなく宅地の販売に関する広告を行ったが、その広告を見た者からの問い合わせや注文がなく、売買契約の締結に至らなかったときであっても、取引態様の明示義務に違反する。

正解

1 〇 誇大広告等として禁止される「実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示」とは、宅地建物についての専門的知識や物件に関する実際の情報を有していない一般購入者等を誤認させる程度のものをいい(宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方第32条関係4)、一般人を誤認させるような表示を行えば、誤認による損害が実際に発生「しなくても」、誇大広告等の禁止に違反する。

2 〇 宅建業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了「前」においては、当該工事に関し必要とされる都計法の開発許可、建基法の建築確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあった「後」でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない(宅建業法33条)。

3 × 宅建業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、取引態様の別を明示しなければならない(同法34 条1項)。また、宅建業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する注文を受けたときにも、遅滞なく、その注文をした者に対し、取引態様の別を明らかにしなければならない(同条2項)。

4 〇 宅建業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときに、取引態様の別を明示しなければならないのであって(同法34 条1項)、広告を見た者からの問い合わせがなかった、あるいは契約成立に至らなかったという結果には関係なく、広告時に取引態様の別を明示しなければ、取引態様の明示義務に違反する。

(7)宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

02

- 1.甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引業に関連してマンション管理業を新たに営むこととした場合、30日以内に、兼業としてマンション管理業を営む旨を記載した届出書を甲県知事に提出しなければならない。

- 2.乙県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Bが免許の更新の申請をしたにもかかわらず、乙県知事が免許の有効期間の満了の日までにその免許の申請についての処分をしなかったときは、Bの従前の免許は、有効期間の満了によりその効力を失う。

- 3.丙県内に事務所を設置して宅地建物取引業を営む宅地建物取引業者Cが、事務所を丁県内に移転したため免許換えにより新たに丁県知事の免許を受けた場合、免許換えにより受けた宅地建物取引業の免許の有効期間は、従前の免許の有効期間が満了する日までである。

- 4.戊県知事から宅地建物取引業の免許を受けていた個人Dが死亡した場合、その相続人Eは、Dが死亡したことを知った日から30日以内にその旨を、戊県知事に届け出なければならない。

不正解

1 × 宅建業者は、以下の事項について変更があった場合には、30日以内に、変更に係る事項を記載した届出書をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない(宅建業法9条1項:変更の届出)。

①商号・名称

②役員・政令使用人の氏名(法人の場合)・その個人・政令使用人の氏名(個人の場合)

③事務所の名称・所在地

④事務所ごとに置かれる専任の宅建士の氏名

宅建業以外に営む兼業の種類は、変更の届出をすべき事項とはされていないから、Aは、兼業としてマンション管理業を営む旨を記載した届出書を甲県知事に提出する必要はない。

2 × 宅建業の免許の更新の申請があった場合において、その免許の有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する(同法3条4項)。したがって、本問のBの従前の免許は、乙県知事がBの免許の更新の申請についての処分をするまでは、なお効力を有する。

3 × 免許換えは、新たな免許を受け直すことであるから、免許換えにより受けた免許の有効期間は、新たな免許を受けた日から5年間である(同法3条2項)。したがって、本問のCの免許換えにより受けた免許の有効期間は、免許換えにより新たな免許を受けた日から5年間である。

4 〇 宅建業者が死亡したときは、その旨を、相続人が死亡の事実を知った日から30日以内に、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない(同法11条1項)。したがって、本問の場合、Eは、Dが死亡したことを知った日から30日以内にその旨を、戊県知事に届け出なければならない。

(8)宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

02

- 1.複数の宅地建物取引業者が、共同で宅地の売買の媒介をする場合には、すべての宅地建物取引業者が重要事項の説明をする義務を負う。

- 2.宅地建物取引士が重要事項の説明をするときは、説明の相手方の請求がなくても宅地建物取引士証を提示してしなければならない。

- 3.宅地建物取引業者は、その媒介により売買契約が成立したときは、当該契約の各当事者に対して、遅滞なく、宅地建物取引士に、宅地建物取引士が記名した重要事項説明書を交付して説明させなければならない。

- 4.宅地建物取引業者が、他の宅地建物取引業者に対して宅地を販売するときでも、重要事項説明書を交付しなければならないが、説明をする必要はない。

不正解

1 〇 1つの取引に複数の宅建業者が関与する場合、取引に関与したすべての宅建業者が重要事項説明義務を負う。

2 〇 宅建士は、重要事項の説明をするときは、説明の相手方の請求がなくても宅建士証を提示しなければならない(宅建業法35条4項)。

3 × 宅建業者は、売買、交換又は貸借の「契約が成立するまでの間」に、宅建士に重要事項説明書を交付して、説明させなければならない(同法35条1項柱書)。

4 〇 取引の相手方が宅建業者であるときは、宅建士が記名した重要事項説明書を交付すれば足り、説明することを要しない(同法35条6項)。

(9)宅地建物取引業者A及びB(ともに消費税課税事業者)が受領する報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。なお、この問において「消費税等相当額」とは、消費税額及び地方消費税額に相当する金額をいうものとする。ア 宅地建物取引業者Aは売主から媒介の依頼を受け、宅地建物取引業者Bは買主から代理の依頼を受けて、代金5,000万円の宅地の売買契約を成立させた場合、Aが売主から受領することができる報酬額の限度額は171万6,000円、Bが買主から受領することができる報酬額の限度額は343万2,000円、A及びBが受領することができる報酬額の限度額の合計は343万2,000円である。イ 消費税等相当額を含まない1か月の賃料を5万円とする店舗の用に供する建物の貸借であって、権利金として150万円の授受があるものの媒介をする場合、消費税課税事業者である宅地建物取引業者が、依頼者双方から受領する報酬の額は8万2,500円を超えてはならない。ウ 宅地建物取引業者は、広告料に相当する額の金銭を、国土交通大臣が定める額を超えない額の報酬以外に、別途受領することはできない。

22

- 1.ア、イ

- 2.イ、ウ

- 3.ア、ウ

- 4.ア、イ、ウ

正解

ア 〇 土地の売買の代金には、消費税は課税されない。したがって、本問の場合、宅地の売買代金である5,000万円が、そのまま速算式による報酬額計算の基礎になる。

①Aが売主から受領することができる報酬額の限度額(報酬告示第2)

(5,000万円×3%+6万円)×1.1(消費税上乗せ分)=171万6,000円

②Bが買主から受領することができる報酬額の限度額(報酬告示第3)

(5,000万円×3%+6万円)×1.1(消費税上乗せ分)×2(代理は2倍)=343万2,000円

③A及びBが受領することができる報酬額の限度額(報酬告示第3)

速算式で計算した額の2倍まで=171万6,000円×2=343万2,000円

イ 〇 店舗や事務所などの居住用以外の建物の貸借の媒介をする場合に宅建業者が貸主・借主双方から受領することができる報酬の限度額は、賃料の1か月分が原則である(報酬告示第4)。ただし、権利金の授受がある場合には、権利金の額を売買代金とみなして報酬の限度額を計算することもできる(報酬告示第6)。

①賃料を基準とする場合

5万円×1.1=5万5,000円

②権利金の額を基準とみなす場合

150万円×5%×1.1=8万2,500円

したがって、本問のAが受領することができる報酬の限度額は8万2,500円である。

ウ × 宅建業者は、依頼者の特別の依頼により行う広告や遠隔地における現地調査や空家の特別な調査等に要する実費の費用に相当する額の金銭を依頼者から提供された場合にこれを受領すること等依頼者の特別の依頼により支出を要する特別の費用に相当する額の金銭で、その負担について事前に依頼者の承諾があるものを別途受領することができる(宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方第46条1項関係1(10)①②)。

(10)宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bから宅地の買受けの申込みを受けた場合における宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリングオフに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

22

- 1.Aが、仮設テント張りの案内所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、売買契約の解除ができる旨及びその方法について口頭でのみ告げられた日から8日以内に当該申込みの撤回を申し出れば、申込みの撤回を行うことができる。

- 2.Bが、仮設テント張りの案内所で宅地の買受けの申込みをすると同時に売買代金の全部を支払ったときは、クーリングオフによる売買契約の解除をすることはできない。

- 3.Aが申し出た喫茶店でBから買受けの申込みを受けた場合において、Bのクーリングオフによる売買契約の買受けの申込みの撤回の効果は、買受けの申込みを撤回する旨の書面がAに到達したときに生じる。

- 4.Aが申し出た喫茶店でBから買受けの申込みを受けた場合において、Bがクーリングオフによる売買契約の買受けの申込みの撤回をしたときは、Aは、Bに対し、速やかに、買受けの申込みに際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならず、別途申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払いを請求することはできない。

正解

1 × 買受けの申込みをした者又は買主(申込者等)が、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について、宅建業者から「書面」で告げられた日から起算して8日を経過したときは、クーリングオフによる買受けの申込み及び売買契約の解除をすることはできなくなる(宅建業法37条の2第1項1号、同法施行規則16条の6第3号)。本問のAは、Bに対して売買契約の解除ができる旨及びその方法について、口頭で告げているだけであるから、クーリングオフできる期間は起算されず、Bは告知を受けてから何日を経過していても、クーリングオフによる売買契約の解除をすることができる。

2 × 買受けの申込みをした者又は買主(申込者等)が、売買契約の目的物である宅地又は建物の引渡しを受け、「かつ」その代金の全部を支払ったときは、クーリングオフによる売買契約の解除をすることができないが(同法37条の2第1項2号)、引渡し、又は代金の支払いのいずれかをしただけであれば、クーリングオフによる売買契約の解除をすることができる。本問のBは、宅地の売買代金の全部を支払っただけで引渡しを受けていないから、クーリングオフによる売買契約の解除をすることができる。

3 × クーリングオフによる売買契約の買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除の効果は、買受けの申込みをした者又は買主(申込者等)がその書面を「発したとき」に生じる(同法37条の2第2項)。宅建業者に到達したときに生じるのではない。したがって、本問の場合、Bのクーリングオフによる売買契約の買受けの申込みの撤回の効果は、買受けの申込みを撤回する旨の書面を発したときに生じる。

4 〇 クーリングオフによる売買契約の買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除が行われた場合には、宅建業者は、買受けの申込みをした者又は買主(申込者等)に対し、速やかに、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならず(同法37条の2第3項)、業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することはできない(同条1項柱書)。したがって、本問のAは、Bに対し、速やかに、買受けの申込みに際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならず、別途申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することもできない。

(11)宅地建物取引業者が行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。ア 宅地建物取引業者の従業者は、宅地建物取引業者が発行する従業者証明書をその業務に従事する間、常に携帯し、取引の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならない。イ 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備え、最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。ウ 宅地建物取引業者は、自ら売主となる新築住宅に係る帳簿を、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後10年間保存しなければならない。エ 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、宅地建物取引業に関する取引のあった年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を帳簿に記載しなければならない。

22

- 1.一つ

- 2.二つ

- 3.三つ

- 4.四つ

正解

1 〇 宅建業者は、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならず(宅建業法48条1項)、従業者は、取引の関係者の請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならない(同条2項)。

2 〇 宅建業者は、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、従業者証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならず(同法48条3項)、最終の記載をした日から10年間保存しなければならない(同法施行規則17条の2第4項)。

3 〇 宅建業者は、宅建業に関する取引についての帳簿を、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならないのが原則であるが、宅建業者が「自ら売主となる新築住宅に係る帳簿」は「10年間」保存しなければならない(同法施行規則18条3項)。

4 〇 宅建業者は、宅建業に関し「取引のあったつど」、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を帳簿に記載しなければならない(同法49条)。

(12)次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

02

- 1.宅地建物取引業者が、案内所を設置して10区画の一団の宅地の分譲の契約の締結を行うときは、その案内所に成年である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。

- 2.宅地建物取引業者は、その事務所及び契約行為等を行う案内所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。

- 3.宅地建物取引業者が、案内所を設置して20戸の建物の分譲の契約の締結を行うときは、その案内所において業務を開始する10日前までに、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

- 4.宅地建物取引業者が宅地を分譲するときは、当該宅地の所在する場所に標識を掲げなければならない。

不正解

1 〇 宅建業者は、以下の事務所等ごとに、成年である専任の宅建士を設置しなければならない(宅建業法31条の3第1項、同法施行規則15条の5の2)。なお、②~⑤は、契約の締結・申込みを受ける場所に限る。

①事務所

②継続的に業務を行うことができる事務所以外の施設

③一団の宅地建物の分譲を行う案内所

④他の宅建業者が行う一団の建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合の案内所

⑤宅建業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場所

※「一団の宅地」:10区画以上の宅地

「一団の建物」:10戸以上の建物

したがって、宅建業者は、案内所を設置して10区画の一団の宅地の分譲の契約の締結を行うときは、その案内所に成年である専任の宅建士を置かなければならない。

2 × 宅建業者は、その「事務所ごと」に、公衆の見やすい場所に国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない(同法46条4項)。しかし、「案内所」には、報酬の額を掲示する必要はない。

3 〇 宅建業者は、国土交通省令の定めるところにより、その業務を開始する日の10日前までに、事務所等について所在地、業務内容、業務を行う期間及び専任の宅建士の氏名を、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事、及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない(同法50条2項、同法施行規則19条3項)。ここにいう「事務所等」には、一団の宅地建物を分譲する場合の案内所も含まれる(同条1項3号)。したがって、宅建業者が、案内所を設置して20戸の建物の分譲の契約の締結を行うときは、その案内所において業務を開始する10日前までに、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

4 〇 宅建業者が一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地又は建物の所在する場所には、公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければならない(同法50条1項、同法施行規則19条1項、15条の5の2)。

(13)宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

22

- 1.宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者Aは、宅地建物取引士の登録を受けることはできない。

- 2.甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士Bが、宅地建物取引士としての事務禁止処分を受け、その禁止の期間中に、B本人の申請により登録が消除された場合、Bは、乙県で宅地建物取引士資格試験に合格したとしても、事務禁止処分の期間が満了していないときは、乙県知事の登録を受けることはできない。

- 3.丙県知事の登録を受けて宅地建物取引業者Cの丙県内の事務所に勤務する宅地建物取引士Dが、転勤によりCの丁県内の事務所に宅地建物取引士として勤務することになったときは、Dは登録の移転を申請しなければならない。

- 4.戊県知事の登録を受けた宅地建物取引士Eが、道路交通法に違反したため禁錮刑に処せられた場合、Eは、禁錮刑に処せられた日から30日以内に、戊県知事にその旨を届け出なければならない。

正解

1 〇 宅建業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、宅建士の登録を受けることはできない(宅建業法18条1項1号)。

2 〇 事務の禁止の処分を受け、その禁止の期間中に、本人の申請に基づき登録が消除され、まだ事務の禁止期間が満了しない者は、宅建士の登録を受けることはできない(同法18条1項11号)。したがって、本問のBは、乙県知事の登録を受けることはできない。

3 × 宅建士の登録を受けている者は、登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときを除き、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることが「できる」(同法19条の2)。登録の移転をするかしないかは任意であり、義務ではない。したがって、本問のDは、登録の移転を申請する必要はない。

4 〇 宅建士が禁錮以上の刑に処せられたとき等の一定の登録の欠格事由に該当したときは、本人が、刑に処せられた日から30日以内に登録先知事に届け出なければならない(同法21条2号)。したがって、本問のEは、禁錮刑に処せられた日から30日以内に、戊県知事にその旨を届け出なければならない。

(14)宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Bとの間で、土地又は建物を売却する売買契約を締結する場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

22

- 1.Aが、自ら売主として、Bに対し造成工事が完了した土地を代金5,000万円、手付金500万円、中間金500万円で販売しようとする場合、Aは、中間金を受け取る時点で、中間金500万円について手付金等の保全措置を講じなければならない。

- 2.Aが、Bに対し建築工事が完了した建物を販売価格5,000万円で販売しようとする場合において、Aが手付金等の保全措置を講じないときは、Bは、手付金等の支払いを拒むことができる。

- 3.Aが、Bに対し造成工事が完了した宅地を分譲価格5,000万円で分譲しようとする場合、Aは、手付金として1,000万円を受領することができる。

- 4.Aが、Bに対し造成工事が完了した宅地を代金5,000万円で販売しようとする場合、Aは、債務の不履行による契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,000万円、違約金を500万円とする旨の特約をすることはできず、1,000万円を超える部分は無効となる。

正解

1 × 宅建業者は、宅地の造成又は建築に関する工事が完了した後において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関して、受領しようとする手付金等の額が、代金の額の100の10以下(10%以下)であり、かつ、1,000万円以下であるときを除き、手付金等の保全措置を講じてからでなければ、手付金等を受領することはできない(宅建業法41条の2第1項、同法施行令3条の5)。ここにいう「手付金等」には、中間金も含まれるから、本問の場合、代金5,000万円×10%=500万円を超える額の手付金等を受領する時点で手付金等の保全措置を講ずる必要がある。したがって、Aは、中間金を受け取る時点で、手付金等の「全額」について、つまり手付金500万円+中間金500万円=1,000万円全額について保全措置を講じなければならない。

2 〇 宅建業者が、手付金等の保全措置を講ずべき宅地又は建物の売買を行う場合において、手付金等の保全措置を講じないときは、買主は、手付金等を支払わないことができる(同法41条4項、41条の2第5項)。したがって、本問のBは、手付金等の支払いを拒むことができる。

3 〇 宅建業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2(20%)を超える額の手付を受領することができない(同法39条1項)。したがって、本問のAは、手付金として5,000万円×20%=1,000万円まで受領することができる。

4 〇 宅建業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の10分の2(20%)を超えることとなる定めをしてはならず(同法38条1項)、これに反する特約は、代金の額の10分の2を「超える部分」が無効となる(同条2項)。本問の場合、分譲価格が5,000万円であるから、5,000万円×0.2=1,000万円が損害賠償の予定額及び違約金の額の合計額の上限である。したがって、1,000万円を超える部分は無効となる。

(15)宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買又は交換の媒介契約を締結したときに依頼者に交付すべき書面(以下この問において「媒介契約書面」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

02

- 1.媒介契約書面には、その媒介契約が国土交通大臣の定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を記載しなければならない。

- 2.宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介契約を締結するときは、依頼者に対し、当該宅地又は建物に関する都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限の概要を媒介契約書面に記載しなければならない。

- 3.宅地建物取引業者は、宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額について意見を述べるときは、その根拠を媒介契約書面に記載しなければならない。

- 4.宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結し、所定の事項を指定流通機構に登録したときは、その旨を媒介契約書面に記載しなければならない。

不正解

1 〇 標準媒介契約約款に基づくか否かの別は、媒介契約書面の記載事項である(宅建業法34条の2第1項8号、同法施行規則15条の9第4号)。

2 × 都計法、建基法その他の法令に基づく制限の概要は、重要事項説明書の記載事項であるが、媒介契約書面の記載事項ではない(同法34条の2第1項参照)。

3 × 宅建業者は、宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならないが(同法34条の2第2項)、この根拠は必ずしも書面で示す必要はなく、口頭で示してもよい(宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方第34条の2関係8(1)②)。

4 × 指定流通機構に登録をした宅建業者は、登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならないが(同法34条の2第6項)、指定流通機構へ登録した旨を媒介契約書面に記載する必要はない(同法34条の2第1項参照)。

(16)宅地建物取引業者に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

02

- 1.宅地建物取引業者が、不正の手段により宅地建物取引業の免許を受けたとき、免許権者は、その宅地建物取引業者の免許を取り消さなければならない。

- 2.宅地建物取引業者が、業務停止処分事由に該当し情状が特に重いときは、免許権者は免許を取り消さなければならない。

- 3.監督処分権者は、宅地建物取引業者に対する監督処分をしようとするときは、監督処分を受ける宅地建物取引業者に弁明の機会を付与しなければならない。

- 4.都道府県知事は、当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その業務について必要な報告を求めることができる。

不正解

1 〇 宅建業者が不正の手段により免許を受けた場合、免許権者は、宅建業者の免許を取り消さなければならない(宅建業法66条1項8号:必要的取消)。

2 〇 宅建業者が、業務停止処分事由に該当し情状が特に重いときは、免許権者は免許を取り消さなければならない(同法66条1項9号:必要的取消)。

3 × 監督処分権者は、宅建業者に対する監督処分をしようとするときは、宅建業者の所在不明を理由とする任意的取消の場合を除き、公開による聴聞を行わなければならない(同法69条1項、67条1項)。弁明の機会を付与するのではない。

4 〇 国土交通大臣は、宅建業を営むすべての者に対して、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で宅建業を営む者に対して、宅建業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その業務について必要な報告を求め、又はその職員に事務所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる(同法72条1項)。

(17)宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

22

- 1.宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介をする場合、建築基準法に規定する建蔽率及び容積率に関する制限があるときは、その概要を重要事項として説明しなければならない。

- 2.宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者ではない買主に対して、重要事項として代金並びにその支払時期及び方法を説明する必要はない。

- 3.宅地建物取引業者が区分所有建物の一室の貸借の媒介を行う場合、その区分所有建物の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名、住所及び委託された業務の内容を説明しなければならない。

- 4.宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介をするときは、私道に関する負担に関する事項を重要事項として説明しなければならない。

正解

1 × 都計法、建基法その他の法令に基づく制限で契約内容の別に応じて政令で定めるものに関する事項の概要は、宅地若しくは建物の売買、交換についての重要事項の説明事項であり(宅建業法35条1項2号)、建基法に規定する建蔽率及び容積率に関する制限は、ここにいう「法令に基づく制限で契約内容の別に応じて政令で定めるもの」に含まれる(同法施行令3条1項2号)。したがって、建物の売買の媒介の場合は、重要事項として説明しなければならないが、建物の貸借の場合には建蔽率や容積率の制限などの法令上の制限の概要を説明する必要はない。

2 〇 宅建業者は、代金、交換差金及び借賃「以外」に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的は重要事項として説明しなければならないが(同法35条1項7号)、代金並びにその支払時期及び方法は重要事項として説明する必要はない。

3 × 宅建業者は、一棟の区分所有建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人の場合は、その商号又は名称)及び住所(法人の場合は、その主たる事務所の所在地)を重要事項として説明しなければならないが(同法35条1項5号、同法施行規則16条の2第8号)、管理を委託されている者が委託されている業務の内容を説明する必要はない。

4 × 宅建業者が、私道に関する負担に関する事項を重要事項として説明しなければならないのは、貸借「以外」の契約の場合である(同法35条1項3号)。

(18)宅地建物取引業者が媒介により宅地の売買契約を成立させた場合における宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

22

- 1.宅地建物取引業者は、代金の額並びにその支払の時期及び方法を、37条書面に必ず記載しなければならない。

- 2.宅地建物取引業者は、37条書面に、契約不適合責任の履行に関する措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要を記載する。

- 3.代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的並びに授受の時期は、重要事項説明書及び37条書面に共通する記載事項である。

- 4.宅地又は建物の引渡しの時期は、重要事項説明書及び37条書面に共通する記載事項である。

正解

1 〇 代金の額並びにその支払の時期及び方法は、37条書面の必要的記載事項である(宅建業法37条2項2号)。

2 × 宅地若しくは建物が種類若しくは品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その「内容」を37条書面に記載する(同法37条1項11号)。

3 × 代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的は、重要事項説明書及び37条書面に共通する記載事項であるが、代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の「授受の時期」は、37条書面だけの記載事項である(同法35条1項7号、37条1項6号、2項3号)。

4 × 宅地又は建物の引渡しの時期は、37条書面の必要的記載事項であるが(同法37条1項4号)、重要事項説明書の記載事項ではない。

(19)宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

22

- 1.保証協会の社員である宅地建物取引業者は、他の保証協会の社員になることができる。

- 2.保証協会の社員である宅地建物取引業者が、新たに事務所を設置した場合、新たに事務所を設置した日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を追加納付しなければならない。

- 3.保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者が、弁済業務保証金から弁済を受けようとするときは、その保証協会の認証を受けなければならない。

- 4.宅地建物取引業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を供託しなければならない。

正解

1 × 一の保証協会の社員である者は、他の保証協会の社員となることができない(宅建業法64条の4第1項)。

2 〇 保証協会の社員である宅建業者は、弁済業務保証金分担金を納付した後に、新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内に、新たに設置した事務所分に相当する額の弁済業務保証金分担金を当該保証協会に納付しなければならない(同法64条の9第2項)。

3 〇 保証協会の社員である宅建業者と宅建業に関し取引をした者が、その有する弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行しようとするときは、弁済業務保証金から弁済を受けることができる額について当該保証協会の認証を受けなければならない(同法64条の8第2項)。

4 〇 宅建業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から「1週間」以内に、営業保証金を供託しなければならない(同法64条の15)。

(20)宅地建物取引業者が、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主に新築住宅を販売する場合に関する次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。

22

- 1.宅地建物取引業者は、自ら売主として新築住宅を販売する場合だけでなく、宅地建物取引業者ではない買主の依頼を受けて新築住宅の売買の媒介をする場合にも、資力確保措置を講ずる義務を負う。

- 2.自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る資力確保措置の状況について、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

- 3.宅地建物取引業者が自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主に新築住宅を販売する場合において、宅地建物取引業者が、住宅販売瑕疵担保保証金を供託するときは、その販売する住宅の床面積が50㎡以下であれば、販売新築住宅の合計戸数の算定に当たっては、2戸をもって1戸と数える。

- 4.住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている宅地建物取引業者が、自ら売主として新築住宅を販売する場合、代金の支払いを受けるまでに、宅地建物取引業者でない買主に対して供託所の所在地等について記載した書面の交付及び説明をしなければならない。

正解

1 × 宅建業者に資力確保措置が義務付けられるのは、宅建業者が新築住宅の「売主」となる場合に限られる(履行確保法2条5項、品確法95条1項)。売買の「媒介」をする宅建業者には、資力確保措置を講ずる義務はない。

2 〇 新築住宅を引き渡した宅建業者は、基準日(毎年3月31日)ごとに、基準日から3週間以内に、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、宅建業法の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない(履行確保法12条1項、3条1項、同法施行規則16条1項)。この届出を怠った宅建業者は、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結できなくなる(同法13条1項)。

3 × 住宅販売瑕疵担保保証金として供託すべき額を算出する際の販売新築住宅の合計戸数の算定に当たっては、販売新築住宅のうち、その床面積の合計が55㎡以下のものは、その2戸をもって1戸として数えられる(同法11条3項、同法施行令6条)。

4 × 住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている宅建業者は、自ら売主となる新築住宅の買主に対し、当該新築住宅の「売買契約を締結するまでに」、その住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の所在地その他住宅販売瑕疵担保保証金に関し国土交通省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない(同法15条1項)。代金の支払いを受けるまでではない。

(21)独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

22

- 1.機構は、貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合や重度障害となった場合に支払われる生命保険の保険金を当該貸付けに係る債務の弁済に充当する業務を行う。

- 2.機構は、住宅の建設や購入に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金の貸付けに係る貸付債権の譲受けを、買取型証券化支援業務の対象とはしていない。

- 3.機構は、災害により、住宅が滅失した場合において、それに代わるべき建築物の建設又は購入に必要な資金を貸し付ける直接融資業務を行う。

- 4.機構は、直接融資業務として、単身の高齢者世帯向けの賃貸住宅の建設に必要な資金の貸付を行う。

正解

1 〇 機構は、貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡したり、重度障害となった場合に支払われる生命保険金を債務の弁済に充てる団体信用生命保険業務を行う(機構法13条1項11号)。

2 × 機構は、買取型証券化支援業務として、住宅の建設若しくは購入又は一定の目的の改良に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権の譲受けを行うところ(同法13条1項1号)、ここにいう住宅の建設若しくは購入に必要な資金には、それらに付随する土地又は借地権の取得も含まれる(同法施行令5条1項1号)。

3 〇 機構は、直接融資業務として、災害復興建築物の建設若しくは購入又は被災建築物の補修に必要な資金の貸付け及び当該災害復興建築物の建設若しくは購入又は当該被災建築物の補修に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金の貸付けを行う(同法13条1項5号)。

4 〇 機構は、直接融資業務として、子どもを育成する家庭若しくは高齢者の家庭(「単身」の世帯を「含む」)に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅などの一定の建築物の建設又は改良に必要な資金の貸付けを行う(同法13条1項8号)。

(22)宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、誤っているものはどれか。

22

- 1.不動産の取引に係る広告においては、一定の場合を除き、建築基準法第42条に規定する道路に2m以上接していない土地については、「再建築不可」又は「建築不可」と明示しなければならない。

- 2.建築工事に着手した後に、その工事が相当の期間中断されていた新築マンションに関する広告においては、建築工事に着手した時期及び中断していた期間を明示しなければならない。

- 3.徒歩による所要時間を表示するときは、道路距離80メートルにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示しなければならず、1分未満の端数が生じたときは、切り捨てて算出することができる。

- 4.住戸により共益費の額が異なるマンションの取引に係る広告において、全ての住戸の共益費を表示することが困難なときは、一戸当たりの共益費の額を月額で表示した上で、最低額及び最高額のみで表示することができる。

正解

1 〇 建築基準法42条に規定する道路に2m以上接していない土地については、建築する建物が同法43条2項各号の規定に該当することとなる場合を除き、「再建築不可」又は「建築不可」と明示しなければならない(公正競争規約施行規則7条(4))。

2 〇 建築工事に着手した後に、その工事を相当の期間にわたり中断していた新築住宅又は新築分譲マンションについては、建築工事に着手した時期及び中断していた期間を明示しなければならない(同規則7条(14))。

3 × 徒歩による所要時間は、道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示し、1分未満の端数が生じたときは、その端数を1分として算出する(同規則9条(9))。

4 〇 住戸により共益費の額が異なるマンションの取引に係る広告において、全ての住戸の共益費を表示することが困難なときは、最低額及び最高額のみで表示することができる(同規則9条(42))。

(23)次の記述のうち、正しいものはどれか。

22

- 1.令和6年地価公示(令和6年3月公表)によれば、令和5年1月以降の1年間の地価の動向は、三大都市圏・地方圏ともに、全用途平均・住宅地・商業地のいずれも3年連続で上昇した。

- 2.令和5年度宅地建物取引業法の施行状況調査(令和6年9月公表)によれば、令和6年3月末における宅地建物取引業者数は、15万業者を超えている。

- 3.令和5年住宅・土地統計調査「住宅及び世帯に関する基本集計」(確報集計)結果によれば、空き家数のうち、賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家は500万戸に達している。

- 4.建築着工統計調査報告(令和5年計)によれば、令和5年の新設住宅着工戸数は90万戸を超え、3年連続の増加であった。

正解

1 〇 令和6年地価公示によれば、令和5年1月からの1年間の地価動向は、全国平均では、全用途平均・住宅地・商業地のいずれも3年連続で上昇し、上昇率が拡大し、三大都市圏では、全用途平均・住宅地・商業地のいずれも3年連続で上昇し、上昇率が拡大した。また、地方圏でも、全用途平均・住宅地・商業地のいずれも3年連続で上昇した。

2 × 令和5年度宅地建物取引業法の施行状況調査によれば、令和5年度末(令和6年3月末)現在の宅建業者数は、130,583 業者であり、15万業者を超えていない。

3 × 令和5年住宅・土地統計調査「住宅及び世帯に関する基本集計」(確報集計)結果によれば、空き家数のうち、賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家は385万6千戸であり、500万戸には達していない。

4 × 建築着工統計調査報告(令和5年計)によれば、令和5年の新設住宅着工戸数は 819,623戸であり、90万戸を超えておらず、前年比では4.6%減となり、3年ぶりの減少であった。

(24)土地に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

22

- 1.崖錐は、谷の出口付近において、河川により運ばれてきた砂礫が堆積して形成される傾斜の緩い扁平な円錐形状の地形であり、比較的安定した地盤である。

- 2.台地・段丘は、災害に対する安全度が比較的高いため、宅地や農地として利用されることが多い。

- 3.埋立地は一般に海面に対して数mの比高を持ち、干拓地より災害に対して危険度が低い。

- 4.自然堤防の後背湿地側の縁は、砂が緩く堆積していて、地下水位も浅いため、地震時に液状化による被害が生じやすい地盤である。

正解

1 × 崖錐とは、がけや急斜面の下に、風化・剥離した岩屑が堆積してできた半円錐状の地形をいい、崖錐堆積物は、透水性が高いため、地すべりを起こしやすく、安定した地盤であるとはいえない。

2 〇 段丘は、水はけがよく、自然災害に対して安全度が高いことから、宅地や農地として利用されることが多い。また、台地も、水はけがよく、一般に地盤が安定していることから、自然災害に対する安全度が高いため、宅地や農地として利用されることが多い。

3 〇 一般に、埋立地は海面に対して数mの比高を持つため、干拓地に比べて災害に対する危険度が低い。

4 〇 自然堤防の背後に洪水であふれた水が溜まる場所が後背湿地である。したがって、自然堤防の後背湿地側の縁は、砂が緩く堆積していて、地下水位も浅いため、地震時には液状化現象による被害が生じやすい。

(25)建物の構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

22

- 1.鉄筋コンクリート造は、耐火性、耐久性、耐震性、耐風性に優れているが、コンクリートが中性化すると鉄筋に発生した錆がコンクリートのひび割れを招く。

- 2.鉄骨造は、耐火構造ではないため、耐火構造にするためには耐火被覆が必要である。

- 3.耐震構造とは、建物自体の剛性や変形能力による粘り強さを高めることにより、地震力に抵抗する建築構造である。

- 4.免震構造は、建物にダンパーと呼ばれる装置を設けることにより、地震による建築物の揺れをなくす建築構造である。

正解

1 〇 鉄筋コンクリート造は、耐火性、耐久性、耐震性、耐風性に優れているが、アルカリ性であるコンクリートが、海砂などの使用による酸性物の浸入によって中性化すると鉄筋に発生した錆がコンクリートのひび割れを招く。

2 〇 鉄骨造は、不燃構造であるが、耐火構造ではないため、耐火構造にするためには耐火被覆が必要である。

3 〇 耐震構造とは、建物自体の剛性や変形能力による粘り強さを高めることにより、地震力に抵抗する建築構造であり、既存不適格建築物の補強にも利用されている。

4 × 免震構造は、建築物の基礎と建築物本体の間にゴムなどのクッション(免震装置)を設置して、地震による揺れを「低減」させる建築構造である。なお、ダンパーを設けることで地震力を吸収するのは「制震」構造であるが、揺れを完全になくすことはできない。

コメント